Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/malgre-nous.net/httpdocs/templates/templatemalgre_nous/functions.php on line 197

Reb Léon, né le 3 janvier 1924

Séjour au R.A.D. : Convoqué au mois d’octobre 1942 pour passer le conseil de révision à Sarralbe, je peux bénéficier d’un sursis de trois mois, car mon patron et chef d’apprentissage ayant impérativement besoin de moi au garage Jaeck de Schweix, invoque une surcharge de travail liée à la reconstruction de notre secteur dévasté par la bataille de la Trouée de la Sarre en juin 1940. C’est donc à la fin janvier 1943 que je reçois ma feuille de convocation pour aller au RAD. Avec la bénédiction de ma chère maman et sa prévenance que seul le cœur d’une mère sait dispenser en pareille épreuve, je pars avec une valise bourrée de victuailles et de vêtements. Prenant le train à la gare d’Audviller (germanisé en Ottweiler) pour rallier la ville de Sarreguemines, lieu de convergence des appelés, je rencontre mon camarade René Mely de Schweix, un ami, qui se sent bien soulagé à l’idée de ne plus être seul à plonger dans l’inconnu. Son père qui l’accompagne émet l’espoir que son fils, épaulé et mis en confiance par mon entregent, pourra passer avec moi une villégiature commune moins tracassière. Notre lieu de rassemblement se situe au Lycée de la Cité de la Faïence qui a été réquisitionné pour la circonstance par les autorités militaires. Une fois dépassée l’entrée des lieux gardée par une sentinelle, le retour dans la rue s’avère im possible ; nous voilà sous bonne garde !

Des centaines de jeunes provenant de différentes régions telles Sarralbe, Sarrebourg, du bassin houiller voire du pays messin se rassemblent en nombre, battant interminablement et par nervosité le pavé de leurs semelles et s’interrogeant l’air inquiet, la voix grave, sur la suite des événements.

Les plus véhéments semblent être les casseurs du convoi de Sarrebourg qui ont saccagé des wagons en arrachant fenêtres, banquettes et water-closets. Pour beaucoup d’entre nous, cette attitude fait mauvaise impression, non pas sur le fond (il fallait montrer à nos vainqueurs notre sentiment de rébellion) mais sur la forme (ne valait-il pas mieux se révolter en grand nombre et de vive voix avec nos parents face aux organisateurs que d’éprouver le plaisir gratuit de saccager ? le vandalisme n’étant de surcroît pas inscrit dans notre mentalité de l’époque).

Après l’enregistrement des appelés au bureau de contrôle, un gradé de l’escorte militaire prie tout notre beau monde de venir se regrouper dans la cour, en colonnes par trois. Accompagnés de quelques gestapistes en civil, nous sommes dirigés vers la gare. Personne, au coup de sifflet du chef de gare, ne connaît la destination de notre convoi. Dans le train qui file, les villes de passage laissent dérouler le paysage sarrois.

Trois heures après, station terminus, c’est l’arrivée à destination de Germersheim dans le Palatinat. « Tout le monde dehors ! et que ça saute ! en colonne par trois ! » Nous arrivons dans une enceinte entourée de baraques.

Mon camarade René, effacé et peu habitué aux ordres hurlés, a la frousse. On compose les sections en fonction de la taille. « Mets-toi derrière moi. Rapetisse-toi pour paraître aussi grand que moi. » La chance nous sourit et nous sommes ventilés dans la 2ème section, baraque n° 5. Les lits étant superposés, René choisit celui du haut.

Un gradé nous donne aussitôt ses directives : il faut passer d’abord au magasin d’habillement. Là, un fourrier ombrageux nous jette les habits nécessaires et, sans grands égards à notre personne, nous demande d’un air pincé la pointure des pieds en balançant une paire de bottes d’occasion. Quel manque de considération !

Revenu dans la chambre, chacun se dépouille de ses habits civils, enfile son treillis, met son calot, range dans sa valise ses effets personnels, dispose en bon ordre son barda dans le placard et va ranger sa valoche dans un coffre, le tout dans un temps bien déterminé. La proverbiale organisation à la prussienne fait sentir ses effets immédiatement ! Le soir même, un gradé imbu de sa personne vient faire la revue des chambres et contrôle le bel ordonnancement des armoires. Par précaution, nous avons planqué nos victuailles sous l’oreiller dès fois qu’il prendrait à cet Unterfeldmeister l’idée d’en faire profiter les affamés du Reich ou mieux, de les récupérer à ses fins personnelles en ces périodes de disette alimentaire !

A 21 heures, à l’extinction des feux, la chambrée doit être sous les plumards, sauf un responsable chargé de l’ordre et de la propreté des lieux. Dès le tintement de la cloche qui enclenche l’apparition du gradé de service, le préposé décline la sommation suivante : « chambre n° 5 en état de réception, lieux propres, effectif 14 hommes, tous au lit. » A 6 heures du matin, rebelote avec le même cérémonial. En effet, dès la sonnerie de la diane, le responsable saute hors du lit comme tous ses camarades d’ailleurs, se met au garde-à-vous à l’arrivée du sergent de semaine pour lui préciser que tout le monde est debout et qu’il n’y a aucun malade. Torse nu, il faut filer aux lavabos avec la brosse à dents, le savon et la serviette à la main, et pour ce faire, traverser la cour sur 40 mètres dans la neige épaisse de 20 cm en ce mois de février. Nous sommes revenus au temps des Spartiates !

Pour réussir à faire le lit au carré, on doit y mettre toute sa dextérité car l’Autorité exige qu’il soit plat comme une table avec les rebords plissés à angle droit, s’il vous plaît !

A 7 heures, à l’heure du café, on se rassemble au réfectoire : chacun a droit à quelques tranches de pain de seigle, un dé de beurre et de la confiture. Le temps est limité à la cantine. On vient à peine d’y rentrer que le damné sifflet retentit à nouveau dans la cour. « Tout le monde dehors ! Alignement colonne par trois. » Un sous-officier prend le commandement de la levée des couleurs ; nous sommes au garde-à-vous face à la montée du drapeau. Ensuite, il nous donne les dernières nouvelles (exagérées) du front, sur terre, mer et air : tant de tonnages ont été coulés grâce à nos vaillants sous-mariniers dans les mers du Nord et de l’Atlantique ; sur le front de l’Est, la Wehrmacht invincible a encore progressé de plus de 100 km et occupe à présent différentes villes en Russie profonde ! Pour terminer, il cite un proverbe du Reichskanzler, son cher Adolf Hitler.

Après cette couronne de lauriers tressée à la gloire du Reich millénaire, direction le réfectoire ! où l’on nous donne des instructions sur notre rôle d’Arbeitsmann et notre comportement à avoir face aux circonstances. Nous devons être fiers de porter le même uniforme kaki que le Führer, ajouré de cordons jaune-brun. Nous sommes les avant-gardes de l’armée allemande, plaît-il à nous rappeler ! « Le Reich forme des hommes au cœur d’airain et à la volonté de fer, les mauviettes ne sont pas ici les bienvenues ! »

La séance morale se termine à midi par une chanson hitlérienne qui est étrangère à nos oreilles et que seuls les Sarrois connaissent, eux étant issus de la Hitlerjugend.

On retourne en chambre prendre nos ustensiles pour revenir au réfectoire. Chaque groupe a sa table. A la venue du chef du camp, le sous-off hurle : « Tout le monde debout ! » Alors le ponte nous salue avec son bras levé, en claquant des talons. Il crie « Heil Hitler », propos que nous reprenons en chœur en répondant à son salut. Il nous dit alors : « repos et bon appétit ! » Le responsable de chambre fait aussi le service de table, à charge pour lui de partager équitablement le contenu de la marmite.

Au cours de cette première journée de présence au camp, des enquêteurs de la Gestapo sont venus se renseigner sur les fauteurs de trouble qui avaient saccagé le train entre Sarrebourg et Sarreguemines. Cette investigation ne donne rien dans la mesure, où les jeunes, interrogés, ont incriminé des voyageurs civils qui bourlinguaient dans le même train que les appelés au RAD. (Extirpés d’autres casernes, les fauteurs seront lourdement sanctionnés).

Les damnés roulements du sifflet annoncent à 13 heures le rassemblement pour le terrain d’exercices où l’on nous apprendra, au fur et à mesure de notre séjour, la marche cadencée, le garde-à-vous, la tenue au repos, la position droite… Dans notre groupe, un nommé Lutz de Bettviller, très maladroit dans le changement de pas et la marche classique, est maintes fois expédié à la cuisine éplucher les patates quand s’annonce un défilé au cours duquel l’Arbeitsführer est présent pour vérifier les progrès affichés par sa couvée que les exercices harassants proposés affûtent sans arrêt. Trois heures après ces fastidieuses manœuvres, sonne enfin l’heure du retour dans les chambres où les Mosellans affamés sortent de leur cachette les victuailles pour les picorer sous l’œil réprobateur et envieux des Sarrois. Ces amuse-gueules ne sont guère appréciés par le commandement et dès le lendemain, à côté de nos lits bouleversés, trônent sur la table du dortoir les provisions qu’il nous faut ramener, bien penauds et dépités, à la cuisine. Chaque dimanche matin, nous avons droit à deux petits pains blancs.

Suite aux exercices à répétitions, j’hérite d’un talon enflammé à cause de mes bottes mal adaptées à mes pieds. Pendant mon séjour de quelques jours à l’infirmerie a lieu la distribution des bêches. Rétabli, il me faut prendre pour mon malheur l’outil le plus rouillé du lot, celui que personne ne voulait ! Je m’échine en vain à le faire luire : l’huile de coude, le sable fin, le papier émeri et les cendres ne peuvent venir à bout de la corrosion. J’ai la chance par la suite d’hériter d’une autre bêche car le décès de son propriétaire, admis à l’hôpital, me permettra cette transaction. Avec cette damnée bêche au bel acier poli on parfait le maniement de l’outil réglé dans les plus infimes détails en décomposant chaque mouvement (arme sur l’épaule ! Présentez arme !). Si la bêche tombe par terre au cours d’un exercice, il faut se coucher à côté d’elle et pomper. Il y a un cross hebdomadaire en tenue de sport. Le samedi après-midi est consacré au nettoyage des habits et des bottes, avec remplacement de boutons ou de clous s’il y a lieu en cas de perte. Au bout de quatre semaines d’internement, nous obtenons quartier libre un dimanche après-midi mais, pour mériter cette permission, on doit être irréprochable dans la tenue de sortie.

« Linker Fuss, rechter Fuss ! Einen Nagel ersetzen ! Pied gauche ! Pied droit ! Un clou à remplacer ! » Ma mère qui m’attend au portail prend son mal en patience car je dois retourner en courant chez le cordonnier me faire planter le clou qui manque dans la semelle. Après les embrassades, le retardataire que je suis constate que le parloir est plein à craquer, les familles visiteuses ayant pu investir les lieux bien avant nous. Faute de place, je marche avec maman en ville jusqu’à l’heure du départ de son train. Elle trouve qu’une discipline brutale nous est imposée et elle semble regretter amèrement le temps béni de l’exode. Madame Brunet, notre propriétaire charentaise, si généreuse et charitable, nous avait mis en garde contre la bestialité nazie en nous disant que la guerre n’était pas finie. Ma mère, revenue après l’armistice de Pétain dans la terre de ses aïeux, n’avait pas ressenti, en tant que jeune fille à l’époque du Kaiser Guillaume II la dictature d’une idéologie telle qu’elle la percevait présentement !

Le nazisme ne connaît et ne respecte que la Force brutale, cette force de l’Ordre Nouveau qui écrase tout !

Après l’art du parfait dressage de la bêche, on nous fait l’instruction sur le fusil 98K qui est l’arme de l’infanterie allemande, nous notons toutes les pièces dans un carnet afin de bien les enregistrer dans la tête.

Les cours du matin abordent la pensée nazie, le régime hitlérien, les victoires des armées, la barbarie soviétique avec la découverte macabre de milliers d’officiers polonais dans la forêt de Katyn. Nous les Mosellans, nous rendions les Allemands coupables du massacre. (Depuis la perestroïka, le gouvernement russe a révélé que c’est bien Staline qui a diligenté cette tuerie, NdR )

Après les débats thématiques et le repas de midi, on enclenche les séances sportives sur le terrain d’exercice sis à côté de notre cantonnement. Les injures fusent, ça barde sec avec le bétail humain ! Il y a même un chef qui perd sa voix à force de brailler. Des soldats allemands d’un régiment disciplinaire, réfractaires aux règles teutonnes et aux lois nazies, évoluent dans le même espace que nous ; je plains sincèrement ces pauvres condamnés singulièrement traités. A la mi-avril, 15 jours avant notre libération, notre section est convoquée dans la cour par le sous-officier d’une autre section qui nous ordonne de filer au pas de course sur le terrain de manœuvre. A peine arrivé, il braille : « alerte au gaz !» Affublés de notre masque à gaz, il nous faut nous jeter dans le fossé à droite, au lancement de son cri de panique « avion à droite » puis dans le fossé à gauche et ainsi de suite tant le carrousel d’avions volant fictivement au-dessus de nos têtes semble mettre constamment nos vies en danger !

Cette infernale séance de deux heures nous fait transpirer au point que la sueur qui se condense en eau de transpiration flotte littéralement dans le masque. Après ce drill, chacun tombe sur son lit, vanné.

Durant la dernière semaine qui précède la visite du général, les exercices agrémentés de nettoyages, de revues de paquetage, (sans oublier la coupe de cheveux), sont épuisants.

Et ce jour-là, sous la direction de notre Oberfeldmeister, toute la compagnie sur pieds, avec les officiers en tenue de gala en tête de notre formation, rentre en chantant sur le terrain d’exercices. C’est du grandiose ! Après avoir effectué deux rondes autour du podium où trône le Herr General, nous nous arrêtons à son commandement.

Il descend de l’estrade et vient nous questionner sur nos origines, la profession du père, le nombre d’enfants du couple. Il s’extasie d’apprendre que tel fils de mineur sarrois a une fratrie de 6-7 frères et sœurs et le félicite : « ça, c’est une vraie famille allemande, le père travaille dur, la mère élève ses enfants pour le Vaterland…. » Questionnant ensuite un Mosellan qui n’annonce qu’un seul rejeton chez lui, il est très déçu et s’indigne face à ce foyer si peu prolifique.

Le soir avant le dîner, nous recevons les félicitations de notre chef de camp car le général a été ravi de notre prestation. Mais malgré le satisfecit de ce haut gradé, la stricte discipline continue de plus belle. Rassemblés au garde-à-vous devant la baraque, le chef nous donne deux minutes pour nous voir revêtus de la tenue de sortie.

« Le dernier arrivé aura droit à une corvée mémorable ! » Quelle course éperdue pour réussir à rentrer dans les temps ! Puis il nous demande dare-dare d’aller nous mettre en tenue de sport. Quelle pagaille vestimentaire sur le lit, avec les armoires vidées de leur contenu, les habits traînant par terre !

Venu vérifier l’état des lieux, l’aimable cerbère, fort en gueule, nous octroie cinq minutes pour tout remettre en ordre. Ainsi se suivent ces journées démentielles.

L’avant-dernier jour, nous sommes convoqués au réfectoire où l’Oberfeldmeister prononce sa dernière allocution qui se termine avec une chanson et un tonitruant Heil Hitler. L’envie de charrier le régime ne manque pas, mais entourés de fanatiques hitlériens, nous regagnons en silence nos piaules.

Quelle joie débordante lorsque nous pouvons endosser à nouveau nos habits civils. Au revoir, diable d’endroit ! Quel bonheur d’étreindre maman et ma sœur Clémence au retour dans le pays natal !

S’évader ou ne pas s’évader, telle est la question ! Deux jours après notre retour, mon camarade René Mely vient me voir. J’étais devant la maison en train de vérifier l’état de la faucheuse mécanique. « J’ai une faveur à te demander, accompagne-moi en France. »

Sur le coup je ne sais quoi lui répondre et après quelques minutes de réflexion, je lui dis : «tu connais la situation de notre famille. Ma mère veuve avec sa fille a deux fils dans l’armée française, mon autre sœur et ma tante ont été expulsées vers l’Intérieur. Maman a été convoquée à la mairie par les autorités allemandes qui lui ont annoncé qu’à la troisième évasion, elles ne pourraient plus lui assurer son avenir. Bon, si tu veux, parles-en demain à ma mère ! Et comment te prendrais-tu pour traverser la ligne de démarcation ?

- Tu sais qu’avec l’aide de l’abbé Goldschmidt (déporté plus tard à Dachau), on pourrait se caser dans la péniche qui est chargée de charbon à Rech et qui rallie ensuite son port fluvial d’attache soit à Varangéville soit à Saint-Nicolas de Port en Meurthe-et-Moselle ! Notre escapade vers l’Intérieur serait garantie. D’ailleurs, c’est par ce stratagème que tes deux cousins, Alfred Reb et Alfred Debras, ont réussi à filer ! » (Parvenus à Toulon, ils tombèrent sur mon frère Edmond qui avait quitté son poste d’enseignant en Vendée car il craignait d’être récupéré par la Gestapo ; les trois prirent le bateau pour l’Algérie et s’engagèrent dans la 2ème D.B. de Leclerc).

Je m’ouvre de la proposition de René à ma mère : « Léo, tu sais bien ce que les Allemands m’ont dit et ce à quoi je m’expose en cas d’évasion de ta part. Maintenant réfléchis et agis selon ta conscience. »

J’ai trop d’amour filial pour mettre la vie des miennes en danger de mort.

Le lendemain, René qui se doute bien d’un refus de ma part me questionne : « Ton choix est-il fait ?

- Oui, je ne peux pas sacrifier les miens à mon intérêt personnel. Cherche-toi un copain pour tenter l’aventure !

- Non, non, ce n’est pas la peine. Si tu ne vas pas avec moi, moi j’irai avec toi !

- Ça veut dire la Wehrmacht pour nous deux et ses lourdes conséquences !

- Hélas, que veux-tu, fait-il tête basse, nous ne pouvons plus nous faire d’illusions sur notre avenir, nous avons déjà goûté aux ordres de commandement nazis au RAD. Que peut-il nous arriver de pire ?

- Alors espérons le meilleur. » Au 3ème jour du congé, le facteur m’apporte la douloureuse lettre de mobilisation avec convocation qui aura lieu à Sarreguemines, dans la cour du Lycée comme il y a trois mois pour l’Arbeits-dienst. Les quatre jours restants sont des moments de tristesse et de résignation. Je me secoue intérieurement pour me rassurer sur le fait que cette épreuve ne va durer que quelques mois. Ma mère me réconforte avec des prières, insistant par ailleurs beaucoup sur le fait que je dois implorer la protection de la Sainte Vierge dont elle m’apprend quelques chants mariaux que j’ai beaucoup récités par la suite pendant les heures sombres. Je fais mes adieux dans l’entourage. Pour la famille de mon oncle établie à Steinbach, ce n’est pas la peine d’y aller, elle a été expédiée vers une destination inconnue un matin de mars dernier. Chargée comme des bestiaux sur un camion, elle payait le prix fort de son obstination patriotique, à savoir être transplantée loin des siens pour avoir courageusement refusé de signer la feuille d’acceptation dans la Volksgemeinschaft, la communauté au peuple !

Départ dans la Wehrmacht : Inutile de s’attarder sur la séparation qui fut un crève-cœur ! Avec ma valise remplie de victuailles et du strict nécessaire en vêtements, bas, chemisettes, je me dirige vers la gare d’Audviller où je retrouve René, accompagné de son père qui me demande avec insistance de veiller sur son fils désemparé par cette servitude militaire ; le paternel imagine même qu’avec un brin de chance nous pourrions par extraordinaire rester à nouveau ensemble. « Je ferai tout mon possible » lui répondis-je. Il me faut préciser que René est d’un naturel pusillanime et baisse trop vite les bras face au moindre problème.

A Sarreguemines, nous retrouvons de nombreux camarades de l’époque du RAD. A l’appel, au vu des absents, nous en concluons que beaucoup se sont évadés vers le Sud de la France ou se sont cachés chez les membres de leur famille. Quel va être notre sort ? Bonne fortune ou mauvais lot ?

Ne connaissant pas notre lieu de destination, ce sont les panneaux des gares défilant devant nos yeux qui nous laissent envisager telle ou telle direction. Après Ulm, puis Salzbourg et les paysages grandioses de l’Autriche, c’est pour beaucoup d’entre nous le dépaysement garanti d’autant plus que dans le cadre idyllique de la chaîne des Alpes et devant nos yeux ébahis, notre train avance au rythme des courbes de niveau, filant en excès de vitesse dans les fonds de vallée et ahanant laborieusement dans les montées vertigineuses (où nous aurions pu calquer nos pas sur sa vitesse descendue à celle d’un cheval au pas). Tard dans la soirée, nous arrivons à Krummau en Bohême, non loin de Prague, pour être dirigés sur la caserne, un camp de baraques comme au RAD.

Ne connaissant pas notre lieu de destination, ce sont les panneaux des gares défilant devant nos yeux qui nous laissent envisager telle ou telle direction. Après Ulm, puis Salzbourg et les paysages grandioses de l’Autriche, c’est pour beaucoup d’entre nous le dépaysement garanti d’autant plus que dans le cadre idyllique de la chaîne des Alpes et devant nos yeux ébahis, notre train avance au rythme des courbes de niveau, filant en excès de vitesse dans les fonds de vallée et ahanant laborieusement dans les montées vertigineuses (où nous aurions pu calquer nos pas sur sa vitesse descendue à celle d’un cheval au pas). Tard dans la soirée, nous arrivons à Krummau en Bohême, non loin de Prague, pour être dirigés sur la caserne, un camp de baraques comme au RAD.

Très vite, l’organisation à l’allemande règle notre encasernement : distribution du treillis, du linge de corps et d’autres affaires, rangement de nos habits civils dans les valises qui sont prestement renvoyées à la maison.

Le rythme endiablé de la formation varie tous les jours son programme : exercices, maniement d’armes.

Lors du passage hebdomadaire au champ de tir, nous croisons des appelés autrichiens âgés, enrégimentés comme nous pour assurer le dernier secours au Reich qu’on devine aux abois, et qui ne manifestent aucune sympathie à leur cousin chancelier moustachu ! Cela se remarque à leur attitude désinvolte qu’ils affichent dans la position du tir où certaines de leurs balles manquent affreusement leur cible !

Un dimanche, à l’heure de la permission, je vais avec René visiter le bourg le plus proche. En cours de route, nous croisons des paroissiens revenus des offices. Nous essayons de dialoguer avec ces gens croyants mais ils ne veulent rien savoir de notre uniforme. Je remarque la présence de nombreux calvaires érigés le long des routes.

Direction le Nord Abschnitt : Deux semaines après, on nous fait préparer nos sacs de paquetage pour embarquer à nouveau vers un lieu inconnu. D’aucuns parlent de l’Italie, les plus optimistes avancent un séjour en France. Les gradés se gardant de nous préciser l’affectation, personne n’imagine la Russie. Mais passée la ville de Prague puis le long défilé parallèle des rubans d’acier en Pologne profonde, le doute n’est plus permis ! et après trois jours de voyage à travers les pays baltes, nous débarquons à Pleskau, à 100 km derrière le front de Leningrad. Des hurlements d’ordre ponctuent notre arrivée : « En rangs, colonne par trois et que ça saute pour former les compagnies ! »

Le sergent chargé du comptage des hommes abaisse comme un couperet son bras juste devant René qui s’était placé derrière moi et qui est alors expédié dans la 2ème compagnie. Quelle tuile ! Au culot et avec l’aplomb qu’il faut avoir en pareil cas, j’essaie de faire infléchir le brave sous-officier pour que mon camarade avec qui j’ai partagé la vie au RAD m’accompagne dans l’unité. « Essayez de convaincre quelqu’un de votre groupe pour qu’il échange avec celui de votre ami, moi je ne vais pas m’amuser à procéder à des échanges de complaisance, je n’en finirais pas » me rétorque-t-il et, comme aucun des hommes ne se décide à intervertir sa place, je vois partir le pauvre René, effondré : je ne le sens pas bardé pour affronter l’Inconnu.

Formation à Pleskau : Un officier s’avance et prend le commandement de la 1ère compagnie.

Répartis par groupe de dix gars dans les chambres, nous nous retrouvons à plusieurs Mosellans ensemble. Notre chef de section, caporal de son état, est un ancien de la vieille, un rescapé du front pétri d’expériences. « Nous sommes tous des appelés. Si vous ne faîtes pas la tête et montrez le bon exemple, nous ferons bon ménage et je serai sympa avec vous ! » Nous sommes toujours en mouvement : après la théorie du matin, l’après-midi s’écoule dehors sur le terrain avec le maniement des armes et l’apprentissage de différentes tactiques d’attaque. Le lendemain, la section est en exercice d’alerte avec simulation d’attaques. A côté de cette rude instruction qui alterne tous les deux jours son programme, nous prenons la garde autour du cantonnement à cause des maquis, car la nuit, on observe leurs signaux lumineux éclatant en l’air, sans doute des signes de repères pour les parachutages destinés aux partisans. Ici on s’entraîne à ce qu’un jour prochain, un jour maudit, ce ne sera plus des exercices mais bien la sale guerre !

Question manger, la nourriture s’avère juste suffisante pour survivre, aussi certains copains s’aventurent dans la campagne pour déterrer les pommes-de-terre et nous les faisons cuire sur un feu entre deux briques. Le manège est éventé lorsque des civils viennent se plaindre auprès du chef de compagnie qui nous rassemble pour nous interdire dorénavant tout chapardage chez les autochtones. Ayant constaté que des camarades ont pu ramener du lait d’un village tout proche, je demande à ma mère de m’envoyer des paquetons de pudding. Dès réception des colis, je réussis à troquer mon détersif de lessive contre du lait ; la poudre crémeuse ayant pris une alléchante consistance, je ne vous cache pas que le fameux dessert n’a pas eu le temps de refroidir !

Le dimanche est consacré à la correspondance, à la toilette, au lavage. Parfois on pique un plongeon dans l’étang tout proche ; il me faut admettre que la discipline est moins féroce ici qu’à l’Arbeitsdienst d’autant plus que le caporal qui n’est pas un foudre de guerre nous emmène chaque après-midi à l’écart des autres groupes. On se planque derrière les buissons et un copain, chargé de monter la garde, nous prévient de toute visite surprise.

A l’approche d’un officier, le chef qui loge dans notre chambre donne la sale impression d’être le plus sévère de la compagnie et il retrouve toute sa bonhomie après que son supérieur ait tourné les talons !

Au bout d’un mois de présence, je suis fiévreux et patraque. L’infirmier me conseille d’aller consulter à pied un médecin établi dans une infirmerie distante de 8 km de notre lieu de halte. Il diagnostique une fièvre urticaire (Nesselfieber) qui se présente sous forme d’une éruption de boutons rouges, m’ordonne de me coucher et me prescrit des pilules qui n’apaisent absolument pas la sensation de brûlures que je ressens sur tout mon corps.

Je me lève du lit, je retourne voir les infirmiers qui jouent aux cartes, ils sont surpris de me voir, j’ai sûrement l’air bizarre. Leur chef m’ordonne de retourner au lit, me redonne des cachets. Au réveil, après le passage du thermomètre, je constate une nette amélioration. Je regagne mon unité après quelques jours de repos apprécié qui ont favorisé indéniablement mon rétablissement.

Initiation à la chasse aux partisans : Le lundi 15 juillet 1943, après nos deux mois d’instruction qui, à la satisfaction des gradés de l’encadrement nous ont dégrossis et rompus au métier difficile de soldat, le capitaine veut vérifier sur le terrain notre savoir-faire en matière de chasse aux partisans. «Réveil normal à 6 heures, petit-déjeuner et ensuite, après le ravitaillement pour la journée (un quart de pain, du beurre genre margarine, gourde de café) vous prendrez votre manteau, fusil à la bretelle » ordonne-t-il.

Dès le départ, nous adoptons la marche du combattant, c’est-à-dire que nous sommes placés sur une ligne, séparés par des intervalles de 4-5 mètres. Après avoir longé l’étang dans lequel on s’était baigné plusieurs fois, je demande à mon chef de groupe pourquoi les chevaux de selle se suivent à la longe et pourquoi nos officiers d’habitude si hautains sur leur canasson quand ils paradent, marchent à pied à nos côtés.

« Si nos gradés sont trop haut perchés, ils risquent d’être descendus par des tireurs d’élite ! »

Notre troupe parcourt des dizaines de kilomètres dans des forêts qui nous apparaissent interminables ; de temps en temps un hameau regroupant quelques maisons en bois se profile sur une hauteur. Après la halte de midi au cours de laquelle on nous accorde une pause d’une demi-heure pour absorber le casse-croûte, notre compagnie se regroupe en colonne par trois, tout danger de rencontre avec les partisans semblant à cet instant peu probable. En cours de route, des compagnons se ruent sur un carré de navets et s’en remplissent les poches. C’est une mini razzia qui laisse le champ vide comme s’il avait été ravagé par une nuée de sauterelles ! Croquant les légumes chapardés à pleines dents, nous continuons d’avancer pour arriver 25 km plus loin à Pleskau où est stationné le P.C. de notre régiment 333. Sous les coups de 17 heures, avec la musique régimentaire en tête, nous entrons en ville en chantant. L’air entraînant des chants martiaux nous fait oublier la lourdeur des jambes. Au PC, dans un bain d’atmosphère musicale bien convivial, nous avons droit à une soupe avant de nous rendre à notre nouveau campement. Un repos bien mérité et réparateur nous est accordé pour le lendemain.

Partisanen Einsatz : Mais après ce dégrossissage, les choses sérieuses vont immanquablement commencer : nous allons vivre la vraie sortie, celle qui n’offre plus aucune possibilité de retrouver son plumard le soir car nous partons en terrain très hostile ! «Tut euch zwei zusammen um Stellung zu holen. Einschanzen sie sich wegen den Partizanen ! Regroupez-vous par deux ! Creusez-vous un trou assez profond pour éviter les balles des partisans en cas d’attaque ! » Je me retrouve avec Klein Auguste, un compatriote de Bitche et nous procédons au creusement de notre abri. J’arrache quelques branches de sapin pour en tapisser le fond, cette litière improvisée permet de nous reposer sur un confortable édredon végétal. Comme il fait un radieux clair de lune, il faut ouvrir l’œil et rester sur le qui-vive ! J’effectue le premier tour de garde et deux heures après, je demande au camarade de me relayer pour le guet. Éprouvant quelque peu de la peine à m’endormir, je m’aperçois que mon Auguste ronfle à poings fermés à son poste. Je le bouscule et lui, d’un air candide me dit de ne pas m’affoler et de dormir comme lui. Je ne tiens pas à me faire trucider pour un manque de vigilance, je veille donc pour les deux avec mon manteau et la toile de tente (Zeltbahn) sur les épaules. Les nuits sous ces latitudes ne sont pas longues (en plein été il ne fait nuit qu’à minuit et dès 1 heure du matin, l’aurore pointe déjà son bout de nez).A 6 heures, sonne le réveil. Certains d’entre nous sont déjà debout bien avant l’heure et marchent courbaturés à cause de la mauvaise position qu’ils ont adoptée pour dormir. Au rassemblement, un sous-officier fait sa ronde et nous questionne pour s’enquérir des malades. On nous distribue un quart de café !!! (breuvage inconnu au bataillon), ¼ de pain noir et l’équivalent d’une cuillerée à soupe de beurre.

Avec un tel viatique que l’on engloutirait d’emblée pour démarrer la journée, il s’agit au contraire de ne pas faire bombance mais de savoir répartir judicieusement le reste de ses portions de façon à ne pas aller dormir le soir avec l’estomac creux, par faute de gourmandise.

Suite aux instructions reçues quant à la marche à suivre, nous partons en colonnes l’un derrière l’autre à travers forêts et plaines sans rencontrer d’opposition. Nous obtenons le droit de nous laver au premier cours d’eau rencontré, chacun son tour, pour ne pas être surpris par une attaque à ce moment-là. A la halte de midi, nous pouvons souffler une heure. Une soupe de choux concoctée avec du saindoux nous est alors ramenée dans deux grands récipients provenant de la cuisine ambulante du bataillon qui nous suit à distance. Remis en route, nous sillonnons la contrée en traversant des villages avec leurs typiques maisons en bois. On n’y rencontre que des vieillards, la jeunesse s’est cachée ou a rejoint les bandes rebelles. Le soir venu, le chef nous ordonne de nous grouper par duos, de creuser des trous pour y dormir et assurer notre défense. Mais vu mon avatar précédent, je me mets avec un copain qui se montre plus responsable lors de nos gardes alternées. Quelle chance pour nous, il ne pleut pas ! Mais, après dix jours de vadrouilles par monts et par vaux, nous sommes désagréablement surpris par des tirs de mitrailleuse en nous approchant d’un village. « Tout le monde à plat ventre ! » M’étant prestement allongé dans le sillon peu profond d’un champ de patates, je cherche très vite un endroit plus sûr. Nous attendons les ordres. Le capitaine envoie une estafette auprès du commandant pour lui expliquer la situation et lui demander d’envoyer du renfort pour encercler le village. Pour son malheur, le courrier Edmond Liebgott de Woustviller est abattu sur place par un tireur d’élite, payant de sa vie son baptême-de-feu. Un second homme est dépêché pour nous sortir du traquenard. Après quelques heures d’attente, j’éprouve un vif soulagement à la vue de la compagnie qui vient en renfort. Sous les crépitements caractéristiques de la mitrailleuse allemande, ordre nous est donné d’aller au contact ; nous avançons en rampant, protégés par le feu de nos fusils-mitrailleurs. Les inconnus ont pris la fuite dans le maquis. En représailles, un officier met le feu aux toitures en bois. Le village n’est bientôt plus qu’un brasier au grand désespoir des quelques vieillards qui se lamentent devant leurs biens perdus. Nous continuons notre prospection à la poursuite des fuyards : sans résultat. Outre le mort mosellan, nous déplorons aussi deux blessés. Dès la nuit tombée, il faut prendre les tours de garde plus au sérieux, on craint la vindicte des fuyards révoltés qui voudront sans doute nous faire payer très cher la destruction de leur patrimoine. Souffrant de diarrhée qui entraîne fièvre et maux de tête, je passe une très fâcheuse nuit. Au rassemblement du matin, je signale mon cas au médecin qui m’envoie à l’hôpital de Pleskau où ma dysenterie est d’abord jugulée par une diète, ensuite à doses de pain blanc. Pour moi, la guerre livrée aux partisans prend fin, celle imposée aux camarades continue. Etant seul dans ma chambre et par la porte entrouverte, j’entends de mon lit de la musique entrecoupée par les dernières nouvelles émises par un poste-radio suspendu sur une étagère au milieu du couloir. La curiosité me pousse à pianoter les boutons pour chercher les ondes de la BBC. A peine ai-je entendu l’indicatif « pom-pom-pom Pom, ici Londres » que la voix de stentor d’un officier blessé se manifeste : les hurlements de dépit proviennent de la première chambre en face. Je tourne vite le bouton et m’esquive sans demander mon reste car je risque bêtement l’expulsion et la rapide montée en ligne ! J’ai bientôt le droit de me lever et de circuler dans les environs de l’hôpital. Je tombe sur un atelier d’entretien où je me bricole une petite boîte en zinc dans laquelle je range mes affaires de toilette. Rétabli après mes dix jours de convalescence suite au certificat médical du praticien le confirmant, je suis à nouveau en état de regagner mon unité. Après le petit-déjeuner du lendemain, et ma feuille de marche en poche, je pars au bureau de la région militaire établi en ville pour me renseigner sur la position actuelle de mon unité. En cours de route, voyant arriver un avion russe, je me réfugie dans une maison en me collant contre le mur. Le plafond de la chambre voisine est touché et s’écrase ; je me retrouve saupoudré de plâtre qui a ruisselé sur moi suite à l’éclatement et à l’effet de souffle occasionnées par la grenade lancée par le pilote à partir de la cabine de son avion. Je me nettoie et je reprends ma route pour me rendre à l’Ortskommandantur. Un sous-officier me signale qu’une voiture partira à midi dans la direction de mon unité et que je dois en profiter pour la prendre dans la mesure où je n’aurai plus ensuite que quelques kilomètres à faire à pied pour retrouver les copains. Ils sont rentrés suite à l’attaque des partisans et se reposent de leur douloureux périple. Nous sommes alors début août 1943.

Recommandations salutaires : Après quelques jours de détente, un adjudant hors cadre nous alerte sur la conduite à tenir au front, en nous précisant que l’ennemi le plus dangereux qu’il a combattu jusqu’à présent, c’est incontestablement le Russe de par son art parfait du camouflage et sa patience légendaire ; il nous raconte certains faits. «Dans quelque temps vous serez acheminés au front, faites bien attention au terrain en face de votre position qui sera à coup sûr une forêt ratiboisée par l’artillerie, avec des arbres décapités. C’est un redouté no man’s land où il vous faudra prendre des repères. Il arrive que les Russes y plantent un tronc d’arbre qui leur servira d’observatoire pour mieux vous contrôler car dès que vous aurez repéré leur guetteur, il se laissera tomber à votre première rafale de réplique, mais vous, vous serez localisé, alors gare à votre tête. Lorsque vous remarquerez des bruits pendant la nuit, même si vous lancez des fusées d’éclairage, vous ne distinguerez rien. Pourtant, je vous le dis et je vous le répète, les gaillards sont là, couchés à plat ventre, se confondant avec le paysage. Et même s’ils sont surpris par une luciole dans un marais, les gus plongeront dans l’eau croupie, puis remonteront à la surface après quelques minutes d’apnée et ils continueront à s’approcher de vous. Soyez vigilants ! Et puis, encore une chose, tâchez d’avoir des chaussures assez grandes contre le froid sinon vous risquerez l’engelure dans des bottes trop justes ! » Joignant le geste à la parole, on nous échange nos chaussures éculées et trouées ; chaque homme reçoit une paire de bas et des sous-vêtements neufs en prévision du départ.

Après notre montée en première ligne, nous avons vite pu vérifier l’atmosphère décrite par notre ancien car on allait effectivement y entendre, et plus souvent qu’on ne le souhaitait les explosions de grenades que d’intrépides adversaires balançaient sur l’un ou l’autre de nos postes de mitrailleuse ou dans nos tranchées. Les ombres s’éclipsaient comme elles étaient venues. Une fois installés dans les lieux et malgré notre concentration, nous déplorâmes à ce sujet beaucoup de morts et de blessés sur notre nouvelle ligne de front.

Départ pour le Front de Leningrad : Lors de la relève de notre unité repartant au repos à l’arrière, la marche dans le sable sous le chaud soleil s’avère pénible avec notre équipement sur le dos. Et voilà qu’au cours d’une petite halte où j’ai pu placer mon fusil sur mon sac à dos posé par terre, je vois passer des fantassins, je crois reconnaître René Mely, je remonte sa colonne qui vient nous relayer au front ! Par une coïncidence extraordinaire, c’est lui ! et il me tombe dans les bras en pleurant. Il a l’air crispé, absent, tendu comme s’il devinait son proche malheur. Quelle joie de papoter, mais malheureusement les retrouvailles ne durent que quelques minutes ! Après un adieu chaleureux, et forts de la promesse de nous revoir à nouveau lors de notre retour au pays natal, nous repartons, chacun, avec le cœur bien affligé.

« Valeureux soldats, vous partirez à pied le 15 août avec votre paquetage. Vous aurez 15 km à vous taper jusqu’à la gare de Pleskau. » Arrivé à la gare, notre groupe est embarqué dans des wagons à marchandises ; quant à mon compatriote, il sera muté dans un autre régiment. Notre train file vers l’est, et après un trajet d’une centaine de kilomètres nous débarquons à 5 km du front, au P.C. de notre régiment 333 faisant partie de la 225ème Infanterie Division. Nous y déposons notre barda et ne gardons que l’indispensable : affaires de toilette, bas, chemisette et un peu de provisions se calent dans notre sac en bandoulière. Répartis par groupes de 10 dont chacun est placé sous le commandement d’un caporal, nous passons par monts boisés et vallées herbues pour rallier notre poste. Tout à coup éclate une forte détonation qui nous cause une grande frayeur que notre caporal cherche aussitôt à dissiper : « Ne vous affolez pas ! Nous traversons l’emplacement de notre artillerie qui vient de tirer des obus sur l’ennemi. Les canons sont bien camouflés afin de ne pas être repérés par les avions. » Mais qui dit artillerie à l’arrière, pense infanterie devant ! Effectivement après la montée de la colline, nous arrivons au bord de la Néva, un fleuve rendu bien large de par la proximité de son embouchure. Après avoir dépassé les bunkers excavés à flanc de coteau où le PC du bataillon s’est établi, puis traversé un pont de 150 mètres, nous atteignons le poste de commandement de la compagnie creusé lui aussi dans le ventre de la colline.

Un adjudant s’enquiert de nos origines. Le 1er d’entre nous est Lorrain, le second aussi, le 3ème est Alsacien ! Stupéfait et très remonté, il s’écrie : « Quelle horreur ! cela fait des mois qu’on nous promet des renforts et l’on nous envoie des Beute Deutsche, des Allemands de récupération de butin, vraiment de la petite espèce !

- Dans ce cas, renvoyez-nous à la maison », lui répliqué-je !

Nous sommes ventilés à raison d’un homme dans chaque groupe installé sur la ligne de feu. Dans le bunker enterré (Unterstand), un sergent m’indique la place que je dois occuper dans un lit superposé.

Ensuite nous partons nous sensibiliser à notre environnement guerrier et visiter la tranchée défendue par des postes de tir échelonnés en enfilade derrière lesquels s’activent les mitrailleurs, l’œil aux aguets.

Dans la Hauptkampflinie (ligne principale du front) : Le soir même, j’effectue la garde comme 2ème pourvoyeur au poste de mitrailleuse, tout est tranquille. J’en profite pour interroger mon compagnon sur la situation du front. « L’endroit est assez calme, nous sommes à 5 km de Leningrad, à gauche de nous il y a des S.S. en position ; à 50 mètres devant nous, tu distingues des fils de fer barbelés… » Comme la nuit n’est pas perturbée par le chant des rossignols, je crois entendre des ronronnements de moteurs du côté russe, je tends l’oreille. Anticipant ma question, le gars me répond qu’en face de nous se situe une fabrique de chars, mais que nous ne pourrons jamais la bombarder car 2 000 prisonniers allemands y travaillent et que la nuit, les blindés sortent, à notre barbe, des chaînes de production sans craindre aucunement leur destruction, nos compatriotes captifs s’avérant être leur meilleur blindage ! Ma relève étant arrivée, je peux rentrer au bunker, enlever mes chaussures, ma veste et me fourrer au lit qui n’est pas très commode avec son matelas en paille. Je roule mon manteau en guise d’oreiller et me recouvre d’une simple couverture. Enfin ne nous plaignons pas, c’est une forme de repos et après un temps d’insomnie on arrive quand même à s’assoupir. Chaque intermède reposant de quatre heures est suivi d’un temps de garde de deux heures. Pendant le jour, un seul homme assure la surveillance du glacis qui s’ouvre dangereusement devant lui.

Durant la première quinzaine de présence au front, nous sommes sensibilisés aux dangers qui peuvent nous guetter, nous parfaisons également nos instructions avec des exercices supplémentaires comme si l’on n’en avait pas déjà assez ! Peu après notre arrivée, un gars du haut de ses 2,02 m a la tête perforée, mort par Kopfschuss !

Un soir, nous avons la visite du chef de compagnie, un lieutenant assez jeune. Il parle à notre chef de section en lui demandant de prendre le nouveau que je suis (Neuling) au milieu du groupe chargé d’aller patrouiller dans le no man’s land. Mais en me voyant affublé d’une couverture ramenée sur mes épaules en raison de la fraîcheur vespérale, il m’ordonne d’aller la ranger le plus rapidement possible pour ne pas subir le sort de mon Vorgänger (prédécesseur) qui a été blessé grièvement quelques jours auparavant.

Renseignements pris, j’apprends qu’Ivan s’est sournoisement approché de son poste de mitrailleuse, qu’à l’heure de la relève et de la causerie de quelques minutes (où l’on se passe les consignes) qui sont l’instant d’inattention idéal pour réussir un guet-apens, le malheureux, chaudement engourdi dans son poncho, n’a pas détecté leur venue. « Une charge conglomérée de quatre grenades (geballte Ladung) a éclaté, nous mettant quatre blessés graves sur le carreau ! Malheureusement, les téméraires ont pu filer sans perte de leur côté ! Au matin, nous avons pu récupérer nos trois fusils-mitrailleurs. Depuis cette attaque-éclair, nous prenons toutes les précautions et veillons attentivement à nos postes » me raconte un témoin de l’affaire.

Entre chien et loup, nous passons par un couloir déminé entre les barbelés, puis à mi-chemin quelque part entre les deux lignes, nous tournons à droite pour nous aventurer dans un autre secteur à la recherche d’indices ou de patrouilles ennemies. Apercevant alors de loin notre réseau barbelé, je peux en déduire que notre tranchée est distante d’environ 500 mètres de celle de l’ennemi. Chaque jour, on cherche à se procurer du bois mort pour le chauffage en prévision du froid qui s’installe car les nuits s’allongent et se rafraîchissent depuis la mi-octobre.

Le lieutenant que je rencontre fortuitement me demande si en tant que Lorrain je connais la langue française. « Bien sûr, j’ai fait huit années de pratique dans les écoles, j’ai passé mon examen d’ajusteur mécanicien. » Il me demande alors de lui traduire en français les noms allemands désignant une pince universelle et un tournevis, outils que j’utilise de par mon métier. « Pourquoi ces questions ? Que cherche-t-il à savoir ? » m’interrogé-je.

Lors de mes Einzelposten, j’implore l’aide divine et les mains tendues vers le Ciel je prie en espérant échapper au funeste sort. Je regrette maintes fois le temps béni et si insouciant passé en Charente.

Je reçois pas mal de courrier, surtout de ma chère maman qui tient toujours à me réconforter par ses prières.

Et voilà qu’un jour une lettre bizarrement tamponnée et refermée après divers contrôles par des bandes de papier encollé m’est adressée ; elle provient de ma sœur Maïa et de ma tante religieuse dans le Limousin.

Au cours de la journée, le lieutenant vient me trouver en me disant : « tiens, vous avez de la parenté en France ?

- Oui, ma sœur et ma tante ainsi que d’autres membres de la famille.

- Mais qu’est-ce qu’elles font en France ?

- Elles sont dans l’enseignement, elles ont été expulsées de chez nous !

- Pour quelle raison ?

- Elles n’avaient pas les idées germaniques.

- Et vous, vous êtes soldat allemand !

- Oui, mais pas volontaire !

- Maintenant je comprends mieux ! » s’exclame-t-il en faisant demi-tour. De sombres pensées me traversent la tête : ai-je trop parlé ou un peu trop vivement ? Qu’importe, c’est assez dur d’être au front, en première ligne. Il prendra mes propos comme il voudra ! Ce que j’ignore, c’est que cette missive bardée de tampons va me faire tenir en haute estime auprès de mes supérieurs, car quelques jours plus tard, en fait à 6 heures du matin en ce 11 novembre 1943, je suis contrôlé par l’adjudant de service venu vérifier mon tour de garde individuel. Fusil pointé vers lui, je lui demande le mot de passe qu’il me divulgue. Après le classique « Rien à signaler = ohne besondere Vorkommnisse », il s’enquiert de mon identité et me questionne sur mon métier dans le civil (qu’il a sans doute repéré dans mon Wehrpass). « Savez-vous dans ce cas manier les petites limes ?

- Bien sûr ! J’ai mon brevet de mécanicien, tourneur-fraiseur.

- Je vous donnerai de mes nouvelles au courant de la journée. »

Relevé du poste à 8 heures, je me dirige vers le bunker dans l’obscurité tenace de la nuit encore présente. Torse nu, je traite les puces et punaises qui m’agacent devant la porte ouverte du fourneau dont la lueur des flammes me facilite la découverte des bestioles coincées dans les replis et les coutures de mes habits. Puis, fourré au lit, je pense à l’entrevue. Serait-ce ma chance ? Une heure plus tard, un courrier fait annoncer au sergent qu’un dénommé Reb doit se présenter avec tous ses bagages avant midi au poste de commandement pour remplacer, en cas de succès à l’épreuve, l’armurier précédent expédié au front pour des mots déplacés avec son chef.

A l’armurerie : Après avoir fait fondre la neige sur le fourneau, je procède à ma toilette avant d’endosser ma tenue de sortie puis de m’esquiver avant l’heure, non sans avoir serré chaleureusement la main de mes compagnons et du chef de chambre. « Aurais-je donc aujourd’hui en ce 11 novembre, fête de l’Armistice qui marqua la fin du premier conflit mondial, de la chance pour échapper un tant soit peu à la guerre ? » ruminé-je en mon for intérieur en attendant la rencontre. Alors que j’ai les yeux fixés sur le fleuve, un bateau chargé de la pitance quotidienne (Essenschiff) arrive et accoste au moment précis où j’entre au P.C. « Vous allez d’abord manger avec nous, vous vous présenterez ensuite au sous-officier Wiederich, chef de l’armurerie du bataillon. » J’emprunte le bateau qui rallie l’armurerie devant laquelle patiente le chef. Arrivé devant lui à trois mètres, je me mets au garde-vous et je décline mon identité. Très aimable et peu enclin aux salamalecs, il se renseigne sur mon lieu d’origine, mon métier et me signale que je vais loger dans le bunker voisin établi à trente mètres du sien mais qu’auparavant je dois aller au village tout proche me procurer un lit. Un mécanicien de la 1ère compagnie me demande de l’accompagner dans la bourgade pour aller quérir du bois de chauffage. En fouillant dans les maisons, je découvre une chaise-longue que je ramène aussitôt à mon bunker. Puis je retourne auprès de mon compagnon pour l’aider à transporter une poutre que nous scions et rangeons à côté du fourneau. Dans ma nouvelle résidence occupée par un autre locataire, je range mon lit et mes affaires. Dormant d’une seule traite, je passe ma première nuit sans interruption dans une pièce bien tranquille et chauffée par-dessus le marché !

Le lendemain matin, le jour venant à peine de se lever, je suis à 9 heures à l’atelier. Nous voilà réunis à trois, un spécialiste attitré par compagnie, et le chef. Chacun est à son travail.

En ce grand jour, je vais devoir éprouver mon savoir-faire et sortir, comme on dit, le grand jeu ! Le chef vient vers moi avec des outils : deux limes, une scie métallique, un pied à coulisse, un pointeau, une pointe à tracer, une règle et… une lame de ressort de voiture ! « Vous allez me faire à l’identique une pièce pour mitrailleuse, voilà le modèle ! pour tout vous dire, c’est un Spannschieber, une targette de tension » et il repart.

Je me mets à la tâche, je me raisonne : « c’est la chance de ta vie, tu dois travailler avec précision, lever à chaque passage de la scie la lame pour ne pas la chauffer et la faire éclater, surtout avec l’acier qui est un métal cassant qu’il faut savoir scier dans les règles de l’art. »

A 15 heures, la nuit commence à tomber et interrompt mon laborieux ouvrage. Éclairé par un lumignon trempant sa mèche dans un bain d’huile, chacun dans la chambre se cherche une occupation : lire, écrire, raconter les derniers cancans. (Par la suite j’apprendrai à jouer au skat qui deviendra mon passe-temps favori).

Titillé par ma volonté de réussir mon Probestück (pièce d’essai), je me lève un peu plus tôt le lendemain matin, soucieux de réussir à percer trois trous dans le métal revêche avec la perceuse à main, afin d’y fixer la tirette qui sert à débloquer la culasse en cas de verrouillage ou d’enraiement. Avant midi, le plus dur est fait. Ensuite, je vérifie au retour du déjeuner l’épaisseur, la longueur et la largeur de ma pièce par rapport à l’échantillon. A deux heures, au vu de ma création, le chef prend le pied à coulisse, examine les dimensions requises puis, s’emparant de la mitrailleuse, il fait enlever la pièce d’origine pour y enserrer mon spécimen.

« Vous restez ici, nous allons vérifier la chose dans la carrière.» Les ayant suivis jusqu’à la porte, je suis inquiet de la bonne marche de mon dispositif et je dresse mes oreilles pour entendre le fonctionnement de l’arme que rien d’insolite ne vient perturber. Cela a l’air de marcher ! Effectivement ! Le chef me tend sa main : « Il faut que je vous félicite pour votre bon travail et dès maintenant, vous êtes reconnu comme armurier de la 3ème compagnie. Vous n’accepterez les ordres de personne d’autre que du chef de bataillon et de moi-même ! »

Je suis le plus heureux des hommes ! Avec l’hiver qui s’avance, je vais être au chaud pendant les longues nuits glaciales et surtout, je vais pouvoir travailler dans un bunker à l’abri des balles et des obus. Suite aux conséquences bénéfiques que je retire de mon succès, j’écris à maman qu’elle n’a plus à s’en faire désormais. Le mois de décembre est très rude ; un matin en partant pour l’atelier, un pauvre bougre de fantassin me signale un -39° Celsius. Il faut se couvrir le nez avec la main de peur de le voir gelé vif. Comme nous sommes toujours enquiquinés par les puces, j’ai l’idée de mettre ma chemise trempée sur un piquet fiché dans le toit de notre casemate en l’exposant à la bise polaire. Le lendemain, je récupère la liquette raide comme du bois, je la sèche pour pouvoir la remettre le soir même. Hélas, les coriaces bêtes n’ont pas crevé. Peu après, nous obtenons de la poudre blanche à délayer dans l’eau de lessive qui met enfin un terme à nos grattages intempestifs.

La deuxième quinzaine de décembre enclenche les préparatifs de Noël. « Comme nous aurons des officiers comme invités, fabriquez-moi des petits verres à liqueur, me commande l’adjudant-chef.

- Je ne vois qu’une solution, c’est de puiser dans le stock des Racketten (lucioles) et d’en prendre le culot pour en faire des récipients ! » Le gradé part à leur recherche et me ramène les engins. Je les tronçonne ; le prototype en métal blanc est coupé à la hauteur désirée avec le rebord légèrement en revers (afin de ne pas se couper les lèvres), je le peaufine à la toile émeri et avec des cendres pour lui donner la patine de l’inox. Mon chef est heureux de ma prouesse ! Rassemblé dans un hangar calfeutré et bien chauffé, décoré pour la circonstance, tout le train d’accompagnement du bataillon est là, officiers en sus du Hauptmann et tout ce beau monde, environné des cantiques de Noël, écluse vin, cognac et grignote des biscuits à volonté.

Vers minuit, nous nous séparons et chacun regagne son chez-soi. Nous entendons soudain des tirs de fusil, on se demande ce qui se passe. Renseignements pris au dehors, les tirs étaient destinés à abattre le capitaine. L’auteur, un prisonnier russe embauché pour les corvées auprès de la cuisine, a été encerclé et conduit auprès de l’officier,

juge de tribunal dans le civil, qui ordonne de le fusiller immédiatement derrière les buissons !

A la reprise du travail le lendemain à l’atelier, il nous faut refaire du bois de chauffage pour alimenter les trois poêles destinés à chauffer l’atelier, la chambre du chef armurier et notre piaule : nous partons récupérer des poutres dans les maisons endommagées. A la Saint-Sylvestre, dans un discours empreint de nostalgie, l’officier évoque son 7ème Nouvel An passé loin de sa famille. Il espère que pour nous tous ce soit le dernier hiver que nous passerons en pays étranger et que le 1er jour de l’An prochain, nous pourrons le fêter chez nous ! Il s’assoit, saisi de chagrin. Moi aussi, j’ai le cœur serré en pensant à mes noëls passés. Les premiers jours de janvier se suivent ; on évite de sortir à cause du vent glacial qui affole le thermomètre. La première quinzaine est assez calme, sauf quelques harcèlements dus aux tirs de mortiers et de mitrailleuses perpétrés par les Russes qui cherchent nos points faibles en prévision de leur prochaine attaque.

Dans l’après-midi du 18 janvier Wiederich m’indique confidentiellement que la situation va changer au front et m’interroge pour savoir si je sais monter et manier des chevaux.

A ma réponse affirmative, il me précise la conduite à tenir au moment de la retraite. « Pour vous faciliter la tâche, allez dès à présent chez le sous-officier du Train. »

Ce dernier me donne un docile cheval, à la monte facile, ainsi qu’une lettre que je dois remettre personnellement au chef de bataillon…. Les jours suivants sont comptés, il nous faut faire les bagages, tout ranger dans les caisses, charger la charrette avec les instruments et les pièces mécaniques et hisser à bord deux lourds diables de tonneaux remplis de carbure nécessaire pour faire fonctionner le poste à soudure autogène.

Ce dernier me donne un docile cheval, à la monte facile, ainsi qu’une lettre que je dois remettre personnellement au chef de bataillon…. Les jours suivants sont comptés, il nous faut faire les bagages, tout ranger dans les caisses, charger la charrette avec les instruments et les pièces mécaniques et hisser à bord deux lourds diables de tonneaux remplis de carbure nécessaire pour faire fonctionner le poste à soudure autogène.

Départ angoissant des bords de la Neva : Le 21 janvier dans l’après-midi court l’ordre du départ. Disposant du même cheval que précédemment, je dois atteler le quadrupède au traîneau du commandant, passer au PC pour le prendre en charge ainsi que son adjoint.

La troïka (traîneau) est un engin luxueux, avec banc de cocher à l’avant et à l’arrière se situe un siège feutré recouvert d’une bâche spéciale anti-neige pour deux passagers. Mes collègues ont pris la direction de l’ouest, moi je bifurque dans l’autre sens à la recherche du grand chef et de son second. En attendant de voir embarquer les personnages, et face au froid de loup qui risque de tétaniser la bête, il me faut la remiser à l’abri dans un hangar, la couvrir, lui enlever le mors puis je pars à la recherche des gradés.

La troïka (traîneau) est un engin luxueux, avec banc de cocher à l’avant et à l’arrière se situe un siège feutré recouvert d’une bâche spéciale anti-neige pour deux passagers. Mes collègues ont pris la direction de l’ouest, moi je bifurque dans l’autre sens à la recherche du grand chef et de son second. En attendant de voir embarquer les personnages, et face au froid de loup qui risque de tétaniser la bête, il me faut la remiser à l’abri dans un hangar, la couvrir, lui enlever le mors puis je pars à la recherche des gradés.

L’adjoint me demande de veiller l’arme à la main et d’attendre leur arrivée. Il est 17 heures, la nuit est largement installée. Aussi pour tuer mon impatience, je retourne voir mon canasson, je lui parle, je le caresse pour le mettre en confiance. Installé sur le siège arrière du schlitte où je ne m’éternise pas tant le froid transperce, je fais une virée en contrebas et je tombe sur une casemate où des téléphonistes s’activent comme des automates : la situation est brûlante, l’ennemi a percé de partout !

L’adjoint me demande de veiller l’arme à la main et d’attendre leur arrivée. Il est 17 heures, la nuit est largement installée. Aussi pour tuer mon impatience, je retourne voir mon canasson, je lui parle, je le caresse pour le mettre en confiance. Installé sur le siège arrière du schlitte où je ne m’éternise pas tant le froid transperce, je fais une virée en contrebas et je tombe sur une casemate où des téléphonistes s’activent comme des automates : la situation est brûlante, l’ennemi a percé de partout !

Revenu dans le hangar m’enquérir de l’état du cheval, je perçois les tirs des mortiers, le grondement des canons. Le front s’est animé, l’horizon est tout rouge et toujours pas mes chefs ! Rongeant ma nervosité, je retourne chez les forcenés du morse qui enfoncent sans arrêt leurs bigoudis de commutation dans un énorme tableau de bord.

Sur ces entrefaites, un soldat hors d’haleine entre en titubant dans la pièce. Secoué nerveusement par les avatars ayant entraîné sa fuite éperdue, il reprend son souffle et nous narre s’être échappé des mains d’Ivan : l’infanterie avait quitté les tranchées, le laissant seul en couverture avec quelques soldats sacrifiés qui faisaient le guet dans la tranchée sans se douter de l’approche des Russes. Empêtré dans la bâche que l’ennemi lui avait lancée dessus en guise de filet pour le kidnapper, le malheureux avait pu leur glisser des mains et disparaître dans la nuit sans essuyer de coups de feu.

Et toujours pas mes officiers en vue alors que passent les gars de la 3ème compagnie ! 22 heures viennent de luire aux repères phosphorescents de la montre de mon père que je garde pieusement et que lui, portait déjà en 14-18 ! Il n’y a plus personne désormais en position si ce n’est les pionniers qui s’activent au dynamitage du pont sur la Néva. Comme les tirs ennemis se rapprochent, pont et casemates sautent peu après. Enfin vers 23 heures, mes deux officiers se pointent, je sors mon attelage sur patins. Nous voilà partis au trot ; au premier carrefour l’arrière du traîneau chasse et fait une belle embardée. « Oh, oh, nous ne sommes pas pressés à ce point ! » me glisse le capitaine, peu rassuré dans l’insolite engin tracté. Je laisse le cheval aller à son aise. Heureusement le temps est froid et sec, la nuit se passe sans ennui et le matin nous retrouve auprès de nos hommes. Le commandant m’ordonne de m’arrêter, il se dirige vers ses sous-officiers. « Vous pouvez partir » m’ordonne-t-il. Je suis soulagé à l’idée de retrouver mon équipe.

A cet instant, un nommé Weber originaire de Bining me hèle : « emmène-moi à l’hôpital, j’ai les pieds gelés. Quelle chance incroyable de tomber sur toi après tous ces malheurs ! » Je l’installe sur la banquette arrière et nous filons à découvert sur un plateau déboisé où nous pourrions facilement être pris pour cibles.

De temps en temps, des explosions trouent le silence oppressant. Nous gagnons heureusement le couvert des arbres et vers 13 heures, je vois flotter dans un village le drapeau blanc avec sa croix rouge : c’est un Feldlazarett où sont rassemblés blessés et malades. Le Bitchois est pris en charge : après guerre, j’apprendrai qu’on a dû lui enlever les orteils des deux pieds.

Je continue ma route, je renoue contact avec mes collègues du Train vers 17 heures. Je panse et nourris le cheval, me restaurant quelque peu. Après avoir expliqué au sous-officier les péripéties qui ont émaillé mon parcours, il me prend la bête et la met sous abri pour la nuit en me disant que pour demain j’allais changer de rôle.

Ayant avalé en cours de route le restant de ma ration froide et, comme je meurs de faim, je me pointe à la cuisine où un sergent m’offre une soupe au riz faite avec du lait sucré, un régal ! et en me précisant d’un air entendu qu’il y a du rabiot si j’en voulais. Pour passer la nuit, je fonce vers un hangar, je m’étale sur le foin en prenant le soin de me recouvrir de ma canadienne et d’une couverture pour plonger rapidement dans le sommeil.

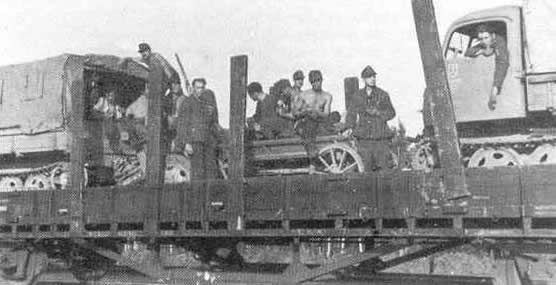

Après un petit-déjeuner frugal, je me retrouve reconverti en cavalier de pointe, caracolant sur le bête de tête, pour guider l’attelage emmené par les quatre ardennais qui emportent notre lourde charrette bourrée de matériels de l’armurerie. A midi, à l’heure de la soupe, je suis heureux de descendre de ma monture, histoire de me dégourdir les jambes. Les fesses cuites par le trajet, je tente d’oublier les soubresauts cadencés de mon cheval qui a filé d’un bon trot sur les sentiers malaisés. Puis il nous faut reprendre la route à travers la campagne bordée de prairies et de forêts. A la tombée de la nuit, nous trouvons refuge dans un village. Dans l’armée allemande, les chevaux sont soignés en priorité. Erst das Pferd, dann der Mann ! Le cocher, responsable de notre armurerie ambulante, me charge de m’occuper des deux bêtes de tête afin de les abreuver, de leur trouver du picotin et de vérifier l’état de leurs fers et de leurs crampons. Harassé, je m’endors rapidement après le souper.

Au réveil, je plante quelques clous manquants dans les crampons pour bien les fixer aux sabots, et vogue la charrette sur les routes cahoteuses !

Après le franchissement de la frontière de Lituanie, le paysage change : je constate qu’il y a moins de forêts pour mettre à couvert notre caravane constituée d’une dizaine de voitures. Nos regards scrutent anxieusement le ciel. Pourrons-nous échapper aux fulgurants Yak pilotés par les as français de l’escadrille Normandie-Niemen ?

Et justement lors de notre passage à proximité d’un terrain d’aviation sur lequel stationnent quelques avions Messerschmitt, nous sommes mitraillés par des tirs aériens. Un pilote allemand, n’écoutant que son courage saute dans son appareil pour voler dans les plumes de l’avion ennemi dont nous voyons peu de temps après monter derrière la colline le caractéristique panache de fumée noire qui nous signale la chute de l’importun. Chez nous, la panique céleste a affolé les bêtes qui, après s’être cabrées, ont rué, cassé leurs traits et filé débandées, dans la nature. Les hommes se sont jetés dans les fossés. Bloqué avec le pied dans l’étrier, je suis resté cloué en selle, épargné par les tirs. Avec les animaux que nous réussissons à calmer après maintes caresses, nous reprenons notre chemin, les charrettes se suivant à la queue leu leu. Je m’endors sur l’encolure de la brave monture, bercé par son trot régulier. A un moment donné, alors que mon attelage suit la charrette qui nous précède d’environ 200 mètres, mon cheval qui voit le changement de direction en anticipe le mouvement, et alors qu’il prend un virage à la corde trop court, la roue arrière part dans le décor ! Le chariot verse dans le fossé ! Réveillé par le choc, je constate notre mauvaise posture sous le regard coléreux du cocher qui se met à rouspéter. Je lui fais gentiment comprendre que s’il n’avait pas dormi lui aussi, les ennuis ne seraient pas arrivés.

Ayant du métier, il prend l’affaire en mains. « Mets-toi entre les deux chevaux de devant, prends les brides ! »

Et lui, debout sur le devant de la charrette, fait claquer le fouet et après son « huot » crié violemment qui a l’art de doper l’échine des quadrupèdes comme une décharge électrique, nous ressortons la voiture de l’ornière.

A notre arrivée au soir au campement, j’apprends que les Russes ont lancé une grande offensive près de Vitebsk, à 300 km environ de la Mer Baltique, et que nous risquons d’être encerclés sur tout le Nordabschnitt, d’où la raison de notre retraite. Le moral est au plus bas, les protestations fusent. Certains troupiers forts mécontents vitupèrent : « nos chefs n’ont qu’à nous libérer du merdier, on se débrouillera pour rentrer !»

A notre arrivée au soir au campement, j’apprends que les Russes ont lancé une grande offensive près de Vitebsk, à 300 km environ de la Mer Baltique, et que nous risquons d’être encerclés sur tout le Nordabschnitt, d’où la raison de notre retraite. Le moral est au plus bas, les protestations fusent. Certains troupiers forts mécontents vitupèrent : « nos chefs n’ont qu’à nous libérer du merdier, on se débrouillera pour rentrer !»

Au départ le lendemain matin, je constate que l’un des chevaux boite et après auscultation du vétérinaire qui diagnostique une inflammation des nerfs, on le laisse courir dans la nature. Il nous reste trois bêtes pour tirer notre charroi, ce qui bestialement parlant, va être forcément au-dessus de leurs forces. « Monte et balance l’inutile ! » me dit le chef d’atelier. Les deux tonneaux de carbure basculés dans le fossé sont recouverts de feuilles mortes, la dégradation de matériel militaire étant sévèrement punie. Lors de la fouille que je continue à effectuer pour évacuer le trop-plein de notre tombereau, je déniche un portrait du Führer, je le montre au sous-officier maréchal-ferrant. « Passe-moi ce con ! Si nous sommes dans le pétrin jusqu’au cou, c’est à cause de lui, ça va être sa fête. Il doit crever comme une bête ! » Il fracasse alors cadre et photo sur la roue arrière sous les yeux de ses collègues qui sont d’accord avec son jugement intempestif.

La retraite suit son cours et début mars, nous arrivons en Lettonie, au sud de Riga. Des tranchées ont été érigées pour y installer l’infanterie. Concernant notre armurerie, nous la construisons avec force débrouillardise au bord d’une forêt longeant une rivière, à l’image d’une maison forestière, avec des troncs de sapin pelés.

Notre logis comprend deux lits superposés, une table et un fourneau rustique.

Pendant la construction, l’infanterie a pris position en s’établissant solidement dans la ligne.

Face aux Russes qui poursuivent leur offensive vers l’ouest, l’Ober Kommando des Heeres lance une contre-attaque en jetant dans le flanc ennemi une unité SS, manœuvre qui se solde par l’arrêt de l’incursion soviétique.

Poêlée de crêpes, chasse à l’élan dont nous perdrons la trace au bord d’un marais, tir de fusil à lunettes sur bouteilles agrémentent cette période tranquille pour nous et qui se solde dans le farniente par de menus travaux.

Les moustiques réveillés par les premiers rayons du soleil printanier se rappellent à notre bon souvenir, surtout en soirée où ils sont légion. Pour aller aux feuillées, nous emmenons une torche fumante qui les éloigne de leur abreuvoir humain. A l’intérieur de la maisonnette, nous en sommes épargnés. En allant un jour chercher une mitrailleuse en panne, je rencontre en chemin un gars de Metzing parti chez le dentiste. (Après guerre, quand je l’ai revu, il portait une prothèse suite à un gros éclat d’obus qui lui avait charcuté la jambe). A la mi-mars, on plie bagages et notre retraite reprend.

Les moustiques réveillés par les premiers rayons du soleil printanier se rappellent à notre bon souvenir, surtout en soirée où ils sont légion. Pour aller aux feuillées, nous emmenons une torche fumante qui les éloigne de leur abreuvoir humain. A l’intérieur de la maisonnette, nous en sommes épargnés. En allant un jour chercher une mitrailleuse en panne, je rencontre en chemin un gars de Metzing parti chez le dentiste. (Après guerre, quand je l’ai revu, il portait une prothèse suite à un gros éclat d’obus qui lui avait charcuté la jambe). A la mi-mars, on plie bagages et notre retraite reprend.

Le cochon tué : L’épisode du cochon tué mérite une parenthèse et prouve que culot et à-propos riment bien ensemble ! Alors que nous sommes abrités sous une tente, mon chef part en goguette en me disant de garder les lieux. Il revient peu après poussant devant un lui un cochon que je cloître dans un enclos constitué de troncs d’arbre rapidement rassemblés. Voilà que peu après trois officiers rappliquent. Je leur fais les sommations d’usage : « Armurier Reb, affecté à l’armurerie du bataillon, rien de neuf à signaler. » Mécontent, le responsable du bataillon me signale de dire à mon chef que la roulante viendra demain récupérer le cochon ! « Entendu, Herr Hauptmann ! ».Mon patron qui s’est absenté apprend la mauvaise nouvelle ; pour lui, il n’est pas question d’obtempérer. « Reb, je présume que vous savez tuer un cochon et le préparer, votre collègue vous prêtera main forte. » Wiederich trucide le porc en lui tirant un coup de pistolet dans l’oreille et nous le traînons à cent mètres de là, dans un endroit très touffu, loin des regards. Dans le feu qui flambe, je cale sur deux briques un seau d’eau qui ne tarde pas à bouillir. Après en avoir aspergé le pelage soyeux de l’animal, nous grattons à vif sa couenne avec le bord échancré de boîtes de conserves vides que je me suis procuré.

Suspendue à une branche d’arbre, la dépouille de 35-40 kg est ensuite vidée et coupée en deux. Comme il commence à faire nuit, le chef en profite pour briser l’enclos et lorsque le cuistot se pointe, il lui annonce que le cochon s’est sauvé torturé par les affres de la faim ! Après avoir ramené la viande raidie sur le dos, nous travaillons toute la nuit pour rôtir et cuire la chair et la conserver dans des marmites où elle baigne dans sa graisse.

Deux jours plus tard, on replie les toiles de la tente pour filer ailleurs : l’adjudant se charge de camoufler nos bassines garnies de ripailles avec tout l’art consommé qu’il faut savoir manifester dans ce domaine (pour pouvoir en consommer le lard sans avoir à le partager !)

Fin mars, alors que le dégel étale la boue épaisse de 30-40 cm sur les chemins de desserte, le départ sur les routes est laborieux tout comme les huit jours que nécessite la construction de notre nouvelle résidence (nous étions provisoirement logés sous la tente de 4 x 4 m). Nous héritons d’un logis propret avec lits superposés et même un établi avec étau. L’activité guerrière dans le secteur nous remet dans le bain des réparations étant donné que les armes de l’infanterie sont depuis peu toujours en action et nécessitent notre concours de réparateurs.

Au cours de notre séjour, après avoir été harcelés par l’artillerie ennemie, on nous envoie chercher des cadavres de fantassins tombés non loin de notre emplacement. Sur le lieu du drame têtes, bras, jambes, corps déchiquetés sont dispersés sur trente mètres ; on les charge sur une petite charrette et on les inhume dans une fosse commune. Au vu du massacre, on se dit que nous allons connaître le même sort avec cette sale guerre. Mais des permissionnaires revenus du Reich tempèrent notre agressivité en disant : «De quoi vous plaignez-vous ici ? Mieux encore le front qu’à la maison. Moi, durant mes trois semaines, je n’ai passé aucune nuit à la maison, il fallait toujours se réfugier dans les caves ou les abris ! Ah ! nos pauvres familles !» En ce début d’avril, grâce à notre fenêtre exposée plein sud, il nous est agréable de travailler sous les rayons de soleil qui nous dispense sa chaleur à travers les carreaux. A midi, en perspective de la soupe parfois pas mangeable qui nous provient de la roulante, le chef nous prépare un surplus : un rôti prélevé sur les réserves du fameux cochon.

Une permission inattendue : Vers la fin de la première quinzaine d’avril, je suis destinataire d’un courrier dans lequel j’apprends que ma cousine m’invite à sa communion solennelle qui a lieu le premier dimanche après Pâques. Le chef trouve que la missive arrive bien tard. « Moi, lui dis-je, à défaut d’espérer mieux, j’apprécie ce geste convivial. » Mais cette invitation laisse ma hiérarchie insatisfaite : « Quand étiez-vous la dernière fois en permission ?

- Jamais depuis que je suis au front, c’est-à-dire depuis mai 1943. »

Sur ces propos, le gradé sort se promener avec son chien mais vingt minutes après, il rapplique pour me dire : « Laissez tomber votre travail, rasez-vous, cirez vos chaussures et habillez-vous en conséquence pour votre permission ! » Je n’en reviens pas. « Qu’attendez-vous ? Vite, tout est minuté ! Vous irez d’abord récupérer votre feuille de permission au bureau de la compagnie ; à 15 heures, vous avez rendez-vous avec le docteur, et dans la foulée, le chauffeur d’un camion semi-chenillé qui est prévenu vous attendra en haut du chemin pour vous conduire à la gare de Taps à 25 km d’ici ! » Ne mesurant plus ma joie, je file récupérer mon bon de sortie… puis je transite chez le médecin où nous sommes deux patients à subir son contrôle, torse nu. Si le toubib est très satisfait de ma propreté, il n’en est pas de même de l’autre bougre qui revient sale et crotté du front, zébré de traces de sang sur la poitrine et dans le dos qu’il s’est occasionné avec le poignard pour se soulager des puces : le malheureux prend une engueulade maison. J’ai pensé « Pauvre type, voilà le merci d’être combattant en première ligne ! » De retour de la visite médicale, je prépare ma sacoche pour le départ, en emmenant mon fusil au cas où nous serions attaqués par les partisans. J’ai juste encore le temps de dire au revoir à la cantonade et au chef qui me souhaite un immense plaisir durant mon congé exceptionnel.

Sur ces propos, le gradé sort se promener avec son chien mais vingt minutes après, il rapplique pour me dire : « Laissez tomber votre travail, rasez-vous, cirez vos chaussures et habillez-vous en conséquence pour votre permission ! » Je n’en reviens pas. « Qu’attendez-vous ? Vite, tout est minuté ! Vous irez d’abord récupérer votre feuille de permission au bureau de la compagnie ; à 15 heures, vous avez rendez-vous avec le docteur, et dans la foulée, le chauffeur d’un camion semi-chenillé qui est prévenu vous attendra en haut du chemin pour vous conduire à la gare de Taps à 25 km d’ici ! » Ne mesurant plus ma joie, je file récupérer mon bon de sortie… puis je transite chez le médecin où nous sommes deux patients à subir son contrôle, torse nu. Si le toubib est très satisfait de ma propreté, il n’en est pas de même de l’autre bougre qui revient sale et crotté du front, zébré de traces de sang sur la poitrine et dans le dos qu’il s’est occasionné avec le poignard pour se soulager des puces : le malheureux prend une engueulade maison. J’ai pensé « Pauvre type, voilà le merci d’être combattant en première ligne ! » De retour de la visite médicale, je prépare ma sacoche pour le départ, en emmenant mon fusil au cas où nous serions attaqués par les partisans. J’ai juste encore le temps de dire au revoir à la cantonade et au chef qui me souhaite un immense plaisir durant mon congé exceptionnel.