Zingraff Joseph Pierre né le 28 février 1922. Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.

MON ACTE D’INSOUMISSION

« ... Je devais, comme tous les Mosellans, être enrôlé de force dans l’armée allemande après avoir passé mon R.A.D . à Saarwellingen en Sarre du 5 octobre 1941 au 31 mars 1942 (cf. photo avec le poulain). Le 12 décembre 1942, je reçus ma feuille de mobilisation. Malgré l’insistance de la Feldpolizei venue me remettre en mains propres cet ordre d’incorporation, j’en déclinai catégoriquement l’accusé de réception. Le 15 décembre, jour où j’aurais dû partir à la caserne, je me rendis comme d’habitude à mon travail, chez mon patron à la boucherie Hachental Robert à Völklingen. Ma mère chercha encore à me joindre par téléphone pour me prévenir de mon arrestation étant donné qu’elle avait eu la visite des Feldgendarmes venus spécialement au domicile parental (n° 17 Sengbusch) de Seingbouse. Et lors de son coup de fil m’avisant de leurs investigations au logis familial pour m’y cueillir, la Gestapo fit irruption vers 17 heures dans le magasin et me signifia mon

arrestation. « Im Namen des Gesetzes, au nom de la loi ... » Il est vrai que j’avais refusé ma convocation d’appel sous les drapeaux et que j’ignorais superbement les injonctions émanant du Wehrbezirk de Saint-Avold. Mon patron sarrois qui avait de très bonnes relations dans les hautes sphères nazies, une longue-main comme on dit !, me proposa à plusieurs reprises son aide pour me tirer du mauvais pas. Peine perdue, lui fis-je savoir, je resterais intraitable et déterminé. J’excluais tout service dans l’armée allemande parce que j’estimais être Français et je voulais le rester toute ma vie ! Menottes aux mains, je fus d’abord transféré à la prison de Sarrebruck, la Justizvollzugsanstalt de Lerchesflur. Je restai trois jours en préventive avant d’atterrir le 18 décembre 1942 à Trèves, dans la caserne Kemmel qui hébergeait la leichte Artillerie Batterie 34.

J’y fis la connaissance de mes 15 camarades logés dans la chambrée n° 9 : Damand, Denis, Gouth Léon, Kihl, Liebgott Joseph, Martin Louis, Marx Florent, Metzinger, Muller, Reiff, Reinhalter, Schmitt Arthur, Schulz, Thirion, Trinkwell. Durant la visite médicale, je refusai de signer mon livret militaire : je fus condamné à une amende de 50 Reichsmark. Nos pensées amères nous ramenaient à notre misérable condition. Et ce n’était pas la Porta Nigra, un vestige prestigieux de la colonisation romaine qu’on supervisait du haut de la colline, qui nous mit du baume au cœur. Critiquant fortement mon enrôlement, et sur fond de rébellion, je fis clairement savoir à mes camarades de chambrée et à l’encadrement que je ne servirais jamais un pays étranger et que je contesterais intensément toute idée d’assermentation. Ni la sévère mise en garde de mes supérieurs, ni la défection de mes compagnons gagnés progressivement par la peur des sanctions encourues et affolés par les propos alarmistes de leurs parents qui craignaient pour eux des représailles terrifiantes, ne firent fléchir ma détermination. Moi, je repoussai clairement les armes qu’on me présenta à plusieurs reprises et, le 22 décembre, je refusai à corps et à cri de prêter serment de fidélité au drapeau hitlérien. Pas un jour ne se passait où je n’étais pas menacé ! Par tous les moyens, les gradés, l’avocat civil ainsi que des négociateurs militaires essayaient de me faire fléchir. Mais en vain, car ni leurs menaces ni leurs promesses ne purent me faire changer d’avis. En attendant le jugement du Tribunal, j’étais conduit chaque jour au bureau où je défendais sans faillir ma position. Je fus déplacé plusieurs fois dans d’autres chambrées (la 92, la 103). Au cours des deux premiers mois, je reçus ici ou là la visite dominicale de mes parents, ainsi que celles d’amis et de connaissances.

Le 2 mars 1943, je passai devant le Tribunal de guerre et je fus condamné à 15 ans de travaux forcés. J’atterris à la prison civile, Windstrasse n° 8, à Trèves (j’y séjournai jusqu’au 23 juin 1943). C’est là, dans les geôles, que j’ai su ce qu’est d’avoir faim. Le manger y était mièvre, je me rappelle avoir pu avaler quelques quenelles de foie (Leberknedel) que des camarades compatissants (Velt et Wald, Ndr) avaient pu me faire passer lors d’une visite. J’étais un homme de principe : ein Mann, ein Wort ! Aucun arrangement n’était de mise avec moi. Je refusais systématiquement toute allégeance au régime malgré les lourdes menaces de représailles que les gradés mais aussi l’avocat de service ou encore le médiateur faisaient poindre sur ma famille. J’excluais ostensiblement tout serment au drapeau, rejoignant en cela l’attitude décidée de la famille de mon frère Lucien, celle de mon beau-frère et de ma sœur Joséphine qui avaient été déportés dans le camp de Wolfsdorf en Silésie pour avoir repoussé l’adhésion à la Deutsche Volksgemeinschaft (communauté allemande du peuple). J’étais né sur le sol français, élevé à la française avec huit ans de scolarité passée dans les écoles de la République. Mon frère Emile était mort au champ d’honneur en mai 1940 dans la Somme, moi-même avais opté avec mes parents pour rejoindre la France le 30 août 1942. J’aimais corps et âme ma France.

Quelques notes du livret écrit en cachette par Joseph (écriture très serrée sur du papier d’emballage relié par du fil de coton noir, avec des mots écrits en français, des abréviations pour dérouter les investigations policières en cas de fouille fructueuse) :

« ... Le 27 février, le 1 er d’entre nous est passé devant le Tribunal. Papa et Emilie sont venus le lendemain, jour de mon anniversaire, ce fut un jour très dur. Nous avions un sous-officier humain, on priait beaucoup chaque soir. Le 2 mars, André Reinhalter passe avec moi au Tribunal. Je prends 15 ans. Nous voilà en prison, moi dans la cellule 75, André dans la 72. Le 9 mars, 1 ère visite de l’avocat Gunther... Le 11 avril, je peux écrire ma 1ère lettre de 45 lignes, c’est une grande joie. Le 20 avril, je devais recevoir de la visite, mais victime de douleurs, personne ne put m’approcher. J’ai atterri dans la cellule 70, la mienne était infestée de punaises, la cellule fut désinfectée (vergasst), là dedans ce n’était pas réjouissant. Le Vendredi-Saint, j’ai prié jusqu’à midi, puis à nouveau le soir. J’ai communié à Pâques, m’étant confessé le samedi-saint, mais il n’y eut pas de messe. A Pâques, nous avons eu correctement à manger. Le lundi de Pâques, j’ai atterri dans la cellule 74, nous sommes à 3.

Ce jour-là, rien de consistant à avaler sinon comme tous les jours, 2 tranches de pain et café à 7 h 30, à midi une cuillerée de soupe, le soir 2 tranches de pain. La faim ici ne manque pas... Le samedi 15 mai, le gardien-chef Müller m’apporte ma 1ère lettre. Cette allégresse ne se laisse pas décrire, avec des larmes de joie indescriptibles durant deux heures... Le vendredi 28 mai, je déménage dans la n° 76 en compagnie de deux soldats SS. Le temps y passe plus vite car nous pouvons discuter : être isolé dans sa cellule, c’est triste et affreux... Le 4 juin, je suis à nouveau seul dans la 74, c’est un temps mortel à se morfondre seul... Le 5 juin, Marcel (?) vient dans ma cellule, je suis heureux d’être avec lui. Le Wachmeister me demande de lui tuer (dépouiller) des lapins (Kaninchen schlachten)... Le 9 juin, un nouveau détenu arrive, nous sommes à 3. Il a pris 6 ans 6 mois (6J 6M). Il est de la région de Herbitzheim, il venait du front en permission. Coupé du monde, j’ai été très étonné d’apprendre par le curé qui m’a confessé que nous fêtions la Pentecôte. Moi qui croyais avoir déjà dépassé la date. Tant pis, j’ai donc eu deux Pentecôtes dans une année ! Je pense aux années précédentes en ce lundi de Pentecôte. Où mes parents vont-ils passer leur excursion cette année (Pfingsausflug) ? Pensent-ils à moi qui suis dans le trou (im Loch) ? Seuls Velt Willy et Wald Robert qui m’ont rendu visite peuvent décrire ma détresse. Le temps est exécrable, pluvieux. En ce lundi les cantiques ne résonnent plus dans la cathédrale comme hier. Lorsqu’on est libre, on ne remarque pas ce qu’est la liberté. Les cloches qui sonnent allègrement au dehors vous remuent le cœur, moi qui suis depuis longtemps déjà ici. En les entendant résonner chaque matin, je sais qu’un nouveau jour commence.

Mardi 15 juin, réception d’une 3 ème lettre remuante, le cœur en chagrin, à nouveau des larmes, ce courrier a mis 8 jours pour m’arriver. Cela va faire 3 mois que je n’ai plus reçu de visite. J’ai pu lire un livre sur le règne de Néron... Le 16, temps exécrable (orage et fortes averses), comment les parents vont-ils rentrer leur foin ? 17 juin, beaucoup d’entre nous partent. Même temps que hier, tonnerre avec éclairs que j’ai vu fondre dans le sol depuis ma fenêtre. Un beau cantique résonne dans la cathédrale (Dom). La faim ne manque pas...

Le 18 juin, un violent orage au petit matin, j’étais à 19h 30 au lit torturé par la faim. J’ai très mal dormi à cause des affres de la faim... Le 20, notre moral à nous 3 est au plus bas, mon vœu le plus cher serait de pouvoir aller à l’office dominical. Une bonne brise estivale accompagne les paroissiens qui vont à la messe, mon cœur est déchiré, combien je voudrais pouvoir rejoindre les miens ! Un harmonica de bouche égrène sa mélodie depuis l’école en contrebas, il me semble entendre mon frère Emile, à son souvenir les larmes m’inondent... Aujourd’hui dimanche de la Trinité, temps formidable par rapport aux jours précédents, le soleil resplendit sur monts et vaux, combien aimerais-je retrouver ma patrie, les miens pour qui je prie. Pensent-ils à moi comme moi je pense à eux ? Les oiseaux chantent leur liberté, aucun humain ne peut se rendre compte de ces heures mortelles à passer en cage, accompagné du spectre de la faim...21 juin, l’été, mal dormi la nuit précédente, alarme (aérienne) cela a chauffé. Depuis 3 semaines à nouveau promenade, je suis exténué avec un mal de tête continu, j’attends avec nostalgie sur le manger. A nouveau 2 X alarme. Cela fait 13 semaines que je n’ai plus eu de parloir... Le 22 juin, à 8h 30, un sous-officier vient annoncer la libération à mon camarade de cellule. Je suis à nouveau seul, très abattu. A 10 heures, au cours de la promenade, on diffuse mon nom, cet appel m’effraie, on me conduit à la caserne pour passer une consultation chez le médecin et apposer ma signature en bas de la condamnation, ce que je refuse de faire. Demain je pars pour Germersheim.....

ATTENTE DU VERDICT

Joseph Zingraff : Les gardes-chiourme savaient saper le moral des détenus en noircissant volontairement le tableau, en décrivant les suites horribles qui allaient nous tomber dessus ! « Je suis Français à 100 %, clamais-je continuellement. Aucun traité ne m’a classé comme Allemand. » Lors des semaines précédentes, un juge, l’Oberleutnant Dr. Graeff, accompagné du Protokolführer, le caporal Tursky, était venu m’auditionner. « Ach, vous refusez de défendre votre patrie et d’aller vous sacrifier ?

- Oui, parce que je suis Français. Je n’ai jamais lu que la France a perdu ses provinces de l’Est, en tout cas l’Armistice ne l’a jamais mentionné. Je ne veux surtout pas être transféré dans un pays de raccroc.

- Mais l’Alsace et la Lorraine (en fait la Moselle) ont été annexées de facto, le vainqueur l’a décidé ainsi. Vous le Westmarker, n’avez-vous pas remarqué que l’administration mise en place par le Gauleiter Bürckel a été clairement officialisée ? Vous êtes un Volksdeutsche en application du décret du Gauleiter.

- Je regrette de vous contredire mais je n’ai jamais entendu à la radio ou par voie de presse que la Lorraine a été

intégrée dans le Reich, lui répliqué-je.

- Nous avons rétabli les frontières anciennes de l’Allemagne que la Geopolitik voulue des Alliés dans le wagon de Rethondes fin 1918 nous avait outrageusement réduites lors du démantèlement du IIème Reich. Cette Raubpolitik du diktat de Versailles a été balayée. Vous, les Lorrains et les Alsaciens, vous êtes bel et bien

redevenus des Allemands ! Vous ne pouvez plus vous défiler de cette obligation de servir l’Allemagne ; il nous faut à tous porter haut la valeur guerrière de la Wehrmacht.

- Etant Français, je ne vois pas quel est mon intérêt à servir un pays étranger et dans un uniforme de l’occupant.

- Vous pensez habilement éviter le service militaire obligatoire en arguant de votre qualité de Français... lâché par Pétain ! Un soldat allemand qui refuse l’incorporation, surtout en temps de guerre, risque de très, très graves ennuis. Cela va des travaux de punition forcés dans les prisons militaires jusqu’à la mort, oui, je le répète, jusqu’à la mort par pendaison, sous la hache du bourreau ou devant un peloton d’exécution ! Surtout si vous continuez à persister bêtement dans votre refus et mettez l’esprit de cohésion de la troupe en danger !

- Herr Richter, le droit international à ce que je sache interdit l’incorporation de force surtout si elle est exercée abusivement à l’encontre des ressortissants non-allemands, et à ma connaissance nous ne sommes pas Allemands car la France a demandé l’armistice et rien n’a été réglé concernant le conflit. Mes papiers d’identité indiquent mon origine française. Je ne me considère pas du tout comme un sujet de Hitler.

- Vous êtes Reichsdeutsche, vous travaillez d’ailleurs en Sarre, Herr Zinngraf !

- Vous prétendez que ma nationalité est allemande et moi je vous affirme solennellement que je suis et je reste Français. Je ne veux pas être intégré dans une seconde patrie, que j’assimilerai alors à un pays de substitution. D’ailleurs, vous écorchez mon patronyme que vous avez germanisé. Je m’appelle Zingraff, cela s’écrit avec 1 n et 2 f!

- Notre guerre, reprend l’homme de la loi, exige une législation impitoyable et quiconque ne s’y soumet pas doit, hélas, en subir les conséquences ! Un Allemand, même habitant sur les frontières, obéit aux lois de son pays ! »

...

Souvent, le magistrat se faisait paternel : « j’ai bien peur que vous ne soyez fusillé, la justice vous fera exécuter tout simplement pour dissuader d’éventuels compatriotes de vous emboîter le pas. Il nous faudra rendre des sentences impitoyables pour détourner d’autres farfelus de cette inclinaison à chercher à esquiver, comme vous, l’incorporation. Les frondeurs indociles dont vous faites partie, on les mettra au pas, on les sacquera. Vous ne vous imaginez quand même pas que vous, les punis, vous puissiez rester en sécurité dans les prisons et surviviez aux combats alors que les soldats dignes de ce nom qui combattent pour le Vaterland crèveraient pour vous sur les fronts de guerre ! Les fortes têtes une fois éliminées ne risqueront plus de contaminer d’autres camarades ! La conquête de notre espace vital (Lebensraum) aura besoin de tous les hommes pour assurer cette noble tâche. Votre peine peut être suspendue si vous revenez sur votre décision, vous pouvez vous racheter une conduite ! Bien sûr, vous serez alors soumis à l’épreuve du front devant l’ennemi (Frontbewährung vor dem Feind). La justice militaire se doit de vous donner une mission éducative, celle de votre réhabilitation traduite dans la rigueur guerrière de soldat qui cherche à s’amender en acceptant finalement sa mission de combattant, et ceci pour vous acquitter d’une dette envers la société et pouvoir ainsi revenir dans le giron du Vaterland. »

Je ne me suis jamais décontenancé devant les assertions du bonhomme et avec aplomb je lui répondais chaque fois avec un sacré culot que je refuserais de claquer les talons, quoi qu’en fût la sentence !

Mon camarade André Reinhalter, de Merlebach, avec la même obstination, tint tête aux arguments déployés. Il

disait être apparenté à la famille d’un Président de la République (Lebrun ?, Doumer ? le nom a été rayé sur le

document transmis par la Wast, Ndr) affiliation opportune qui lui interdisait toute allégeance au régime hitlérien.

Clément Mertz évoque l’atmosphère morbide et sinistre qui entoure les combattants du refus de l’uniforme :

« Le 25 février 1943 eut lieu la grande cérémonie du drapeau à Wittlich. C’était sur une immense place. Nous étions rangés en arc de cercle devant un pupitre où trônait un général entouré d’un parterre de personnalités. A gauche de l’officier supérieur, la garde, impressionnante ; à droite les musiciens, tirés à quatre épingles. Après les marches militaires jouées par la clique aux habits rouges et noirs, chamarrés et du plus bel effet, l’apothéose, comme dans le plus pur style wagnérien, fut la prestation du serment opérée par les jeunes recrues lors du Fahneneid. Lors de cette présentation au drapeau, je restai bouche bée et refusai comme promis de jurer fidélité au Führer, au peuple et à la nation. Le commandant de la place intima l’ordre aux irréductibles de sortir du rang. Je m’imaginai que toute notre troupe d’inflexibles Gaulois allait s’avancer comme promis ! Nous ne fûmes plus que huit intrépides à le manifester ! La garde aussitôt nous emmena à la prison de Wittlich. On nous arracha les épaulettes et tous les insignes ; lacets des brodequins et ceinturon nous furent confisqués. On nous dota de nouveaux habits bruns, rustiques et rudes au toucher. Deux semaines durant, un officier accompagné de deux secrétaires, voulut nous convaincre de la bonne opportunité de devenir Allemand. Je réfutais systématiquement ses arguments d’autant plus facilement que mes parents espérant initialement pouvoir émigrer en France, avaient été déportés dans les Sudètes. L’un de nous pourtant succomba aux arguments développés, se laissa attendrir et nous quitta.... Au tribunal, devant des juges au regard sévère derrière leur lorgnon et leur brillante calvitie, je déclinai toujours leur offre avec la même obstination et je fus en conséquence condamné à 10 ans de réclusion. Joseph Geisler de Farébersviller prétextant que le traité de Versailles avait fait de nous Lorrains, des Français à part entière, rejeta net lui aussi cet enrôlement honni. Il prit 15 ans ! Nous fûmes transférés dans des petites cellules obscures, des niches justes adaptées à la taille d’un homme. Inutile de vous préciser qu’on dormait debout – il n’y avait pas moyen de s’asseoir – et que nous étions à six là-dedans entassés comme des sardines. On avait faim, pensez donc

à 18 ans, nous étions en pleine croissance, mais devant une telle pression psychologique, l’appétit s’en allait.... »

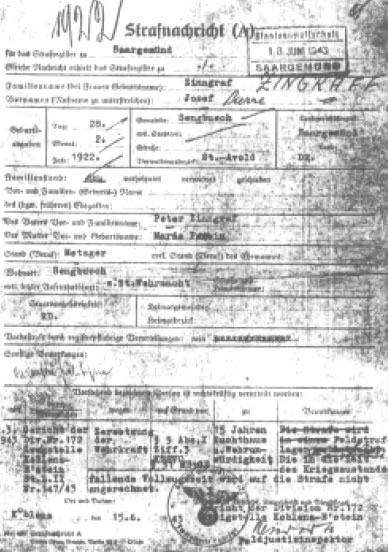

SENTENCE DU TRIBUNAL (rendue le mardi 2 mars 1943, à 9 heures, dans la salle 38)

L’agence (filiale) du tribunal de Coblence (Zweigstelle Ehrenbreitstein Koblenz) diligentait et enregistrait les procédures de justice à l’encontre des incorporés de force mosellans et luxembourgeois.

Joseph Zingraff : « Le climat de peur était savamment entretenu, la mise en scène du procès devait impressionner les refusants : la croix gammée omniprésente et les oriflammes rouge sang encadraient le portrait grandiose du Führer ; les claquements des talons et le salut hitlérien résonnaient lugubres dans la salle d’audience. Le ton hautain des juges était cassant. Pour moi qui découvrais pour la première fois, du haut de mes 21 ans, l’apparat solennel lors de cette audience, cela me donnait froid dans le dos. Néanmoins, je persistais et je signais : je refusais d’être soldat et de tuer des gens. Je ne voulais pas prendre part à la guerre contre mon pays. Les réponses

du procureur cinglaient mes remarques courageuses, il cherchait à m’intimider, mais je résistais à toutes ses diatribes où il me traitait de lâche, de renégat, en des termes incongrus qu’un juge honnête ne se permettrait pas de débiter dans un prétoire ! En attendant le verdict, je savais qu’il serait sans appel, je PRIAIS jour et nuit, j’invoquais la Vierge Marie pour qui je garde encore et

toujours une très grande dévotion. Oui, j’avais peur que le Tribunal de la Cour martiale ne recourût à la peine de mort. Car le point n°5 « décomposition du potentiel militaire, Zersetzung der Wehrkraft » punissait de mort tout acte contraire et rebelle à l’exécution du service militaire. J’ai toujours persisté dans mon refus malgré l’échafaud qu’on me promettait. Le juge OKGR, l’Oberkriegsgerichtsrat Wenz, accompagné des assesseurs, le Major Höffer représentant le Gen.

Kdo de Wiesbaden et le caporal-chef Bienert provenant du Stalag XIII D de Trèves, dirigeait les débats. Le juge militaire Ackermann, secondé par un greffier, l’Oberschütze Knabe, défendait l’Etat.

« Joseph Zingraff, l’ordonnance exceptionnelle de droit pénal en temps de guerre, la KriegsSondersStrafrechts-VerOrdnung, la KSSVO, vous condamne pour les actes délictueux suivants :

- primo, sur tromperie flagrante (Täuschung), vous avez simulé le 22 décembre 1944 une automutilation pour échapper pleinement ou partiellement à l’accomplissement de votre service militaire,

- secundo pour votre désobéissance (Ungehorsamkeit) ! Vous subirez pour cela une peine draconienne puisque ouvertement, ici face à vos juges, vous persistez à maintenir votre refus d’inscription sur les rôles de la conscription (Einberufung), vous aviez refusé votre Stellungsbefehl au moment de l’appel sous les drapeaux et vous excluez encore et toujours le serment (Eidverweigerung),

- ensuite pour votre lâcheté manifeste de rester un individu sans honneur, ein ausgesprochener Drückeberger, un tire-au -flanc déclaré. Un vrai homme, un vrai soldat donnent leur vie pour leur pays !,

- puis, pour votre atteinte aux forces armées (Zersetzung der Wehrkraft) à travers votre comportement et vos dires anti-allemands. Pour votre défense, vous recourez au fait que vous vous prétendez Français mais rien que par votre ascendance généalogique, vous êtes un pur Allemand. D’ailleurs, vos grands-parents des deux côtés de la famille sont nés au temps du Kaiser, la Sicherheitspolizei de Metz nous le confirme. Herr Zinngraf, vous appartenez corps et biens à la race allemande, tout comme Reinhalter dont les ancêtres sont établis depuis longtemps en Alsace (alteingesessene Elsässer). Prétendre que votre famille proviendrait d’une province française est superflu et spécieux. En plus, le 23 août 1942, une première ordonnance (RG. Bl . 142, S.533) concernant les Alsaciens, Mosellans et Luxembourgeois vous a conféré la nationalité allemande. Retenez également bien ceci, le décret du Gauleiter Bürckel publié le 26 août 1943 (Verordnungsblatt = VO.Bl. für Lothringen 1942 S. 416,) vous a réaffirmé pleinement votre statut d’Allemand. N’oubliez pas que vous détenez les parts de 2 ancêtres allemands dans votre généalogie et que, depuis le 19 août 1942 (VO. Bl . Seite 385), le service militaire dans la Wehrmacht a été instauré en ce sens pour les jeunes de 1914 à 1922. L’ordonnance du 5 décembre 1942 (VO. Bl. für Lothr. Seite 514) clôt ainsi toute contestation.

- j’évoquerai également une déloyauté envers un pays qui vous nourrit et vous a donné du travail. Où est votre Nationalstolz pour dénigrer à ce point votre appartenance au prestigieux III ème Reich ? Certes, je concède qu’en tant qu’ancien ressortissant français vous n’ayez pas encore acquis ce sentiment national d’appartenir à un grand peuple. Notre Vaterland a besoin d’hommes de courage, faisant preuve de combativité, de virilité, des vrais Hommes, des Herren, pour bâtir le Reich millénaire et faire face à la juiverie internationale et au bolchevisme,

- enfin, votre refus du service militaire (Wehrdientsverweigerung) est contraire au devoir suprême du citoyen ! Joseph Zingraff, après les attendus de la Cour, vous êtes condamné en conséquence pour atteinte démoralisante aux forces armées au nom du paragraphe 5, 1 Ziff. 3 KSSVO. Et d’après le MStGB, le Militär Straf Gesetz Buch, je vous condamne à 15 ans de travaux forcés à passer dans un centre de réclusion (Zuchthaus) en détention criminelle. De plus, vous serez privé de la dignité militaire (Wehrwürdigkeit) et votre peine de prison, assortie d’une suspension à exécution de sanction (Strafaussetzung), ne pourra pas être purgée durant le temps de guerre. Néanmoins, lors de l’attribution de votre peine, la justice tient à tenir compte de votre jeune âge, du fait aussi que vous avez été victime en Lorraine d’une animosité à l’encontre du régime nazi, haine nourrie auprès des parents. Nous laissons tomber ces motifs en concluant plutôt que votre refus provient d’influences étrangères. Pour ces raisons, la Cour vous consent une peine de 15 ans de travaux forcés en maison de réclusion. Conformément au paragraphe 31 Article 1 du MStGB, il nous a paru nécessaire de vous enlever la dignité militaire. Concernant la reconnaissance de vos droits civiques (Paragraphe § 32 du RStGB, Reichsstrafgesetzbuch), j’ai pris en considération votre jeunesse de prévenu, voire votre possible rééducation.

En conséquence, vous êtes condamné, avec votre camarade Reinhalter, à 15 ans de travaux forcés pour corruption de la force armée avec indignité de service militaire. Sachez que le temps d’exécution de cette peine (Strafvollzug) ne comptera pas pour la durée de la guerre ! »

DOCUMENTS RELATIFS A MA CONDAMNATION (retrouvés par les services de la Wast)

- Depuis Berlin le 5 mars 1943 le Generaloberst Fromm, commandant en chef de l’Armée par délégation, confirme le jugement. Les deux peines (Zingraff, Reinhalter) devront être exécutées dans un Feldstraflager. Vu l’état du pays en guerre, le temps passé en préventive ne sera pas déduit de leurs temps de peine respectifs. Pour la durée du séjour des condamnés dans un Feldstraflager, je leur accorde la dignité militaire. Le jugement de Zingraff est exécutoire (rechtskräftig). La procédure contre R. est suspendue.

- Le chef de l’Armement, commandant de l’Armée de l’Intérieur, s’est déclaré d’accord sur le prononcé de la peine. Signés : le colonel Sturt, chef du Tribunal et le chef d’enquête, le juge du tribunal militaire Ackermann. L’exactitude des transmissions des copies est certifiée copie conforme par l’inspecteur de la justice militaire en date du 15 juin 1943 de Coblence.

- La direction de la prison de Trèves, en date du 23 juin 1943, signale que les coûts de détention préventive sont de 169,50 RM, cela représente 113 jours d’emprisonnement multipliés par 1,50 RM de frais journaliers. La facture est à régler par compte chèque postal Cologne N°11369 à la caisse du Tribunal de Trèves. Nous vous précisons que Z. a été envoyé à la prison militaire de Germersheim

- Les coûts de détention du 2 mars au 23 juin 1943, d’une valeur de 169,50 RM sont à payer à la trésorerie du Ers. Btl. 34 établie à Koblenz. Signé Tammen, Feldjustizinspektor, le 2 juillet 1943.

- En date du 30 juin 1943, la leichte Art. Ers. Und Ausb. Abt. 34 adresse à la station annexe (Zweigstelle) de justice de Ehrenbreitstein Koblenz les précisions suivantes : concerne la peine contre le canonnier J.Z. à passer au St L II (Straf Lager 2). Elle a été enregistrée dans le livre d’écrou. Z. a été envoyé le 23 juin à Germersheim. L’envoi de l’accusé de réception va suivre.

- Le Feldstraflager de Torgau signale que J. Z. est arrivé à 15h 30 le 2 juillet 1943 dans la E. Kompanie sous le n°5936/43 et inscrit dans le journal de bord sous le matricule 21.299/43.

Le couperet du verdict était tombé : me voilà condamné par le tribunal militaire de la division 172 de Koblenz Ehrenbreitstein pour atteinte aux forces armées. En outre, on me déclarait indigne de servir dans la Wehrmacht mais en même temps on estimait que j’étais récupérable pour être mobilisé près des dangers de la guerre ! La sentence précisait par ailleurs que la peine dans une Strafvollzugsanstalt était suspendue (ausgesetz) et serait exécutée après guerre. Autrement dit, en l’état actuel de la guerre, le plein accomplissement de ma peine n’était tout simplement pas comptabilisé, cette cerise aigre sur le gâteau-des-misères s’appelait une détention de double peine ! Malheur pour moi, car si Hitler devait ressortir vainqueur du conflit, je ne verrais pas de sitôt la fin de mes misères. Et elles allaient être nombreuses ! Je fus transféré 17 fois dans différentes forteresses et divers lieux de pénitence, en l’occurrence dans les 3 Wehrmachtgefängnissen de Germersheim, de Torgau, de Glatz, ainsi que dans des camps d’internement militaire de campagne, près du front ! La décision de me déplacer dans tous ces camps fut prise par les responsables des prisons militaires. Je fus emmené le 23 juin 1943 à la forteresse de Germersheim avant de partir le 3 juillet à Torgau dans le Fort Zinna, en Saxe, où j’ai dû constamment travailler au dépôt de munitions. Puis, autorisé à donner ma vie pour le Reich hitlérien, je fus extrait de la prison militaire et envoyé dans une F.G .A., une Feldlager Gefangenen Abteilung, une section pénitentiaire militaire d’où je pouvais être extirpé pour être basculé dans la Wehrmacht, après avis de l’autorité sur mon comportement (Benehmensbericht) ! Dans quelle galère infernale m’étais-je fourré ? Je n’étais plus sûr pour ma vie. Soûlé par les engueulades des cerbères crachant un fiel continu sur les réprouvés (Wehrmachts Schädlingen), j’encaissais, les oreilles saturées, leurs diatribes qui agissaient sur les détenus comme une massue employée pour briser toute résistance. Je l’avais voulu ainsi : il me fallait maintenant marcher sur le chemin de l’expiation et du rachat ! Chaque fois que je changeais de forteresse, les châtiments pleuvaient. Plus d’un camarade demandait au poste de le tuer rapidement.

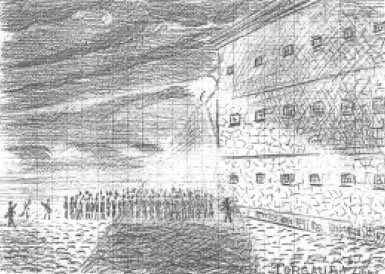

HISTORIQUE du Fort Zinna à Torgau

L’ordonnance de l’Oberkommando de la Wehrmacht (OKW) précise, en date du 3 novembre 1939, que les prisonniers hébergés dans des camps de peine (Straflager) doivent être traités avec la plus grande rigueur, pour éviter que d’autres éléments de la troupe, ne soient tentés à leur tour d’esquiver leur présence au front.... Les prisonniers porteront l’uniforme sans cocarde, ni épaulette. De courtes lettres règlementées pourront être envoyées toutes les six semaines à leurs proches. Les punis seront employés à de lourdes tâches, immédiatement à la défense du Reich. La durée journalière de travail sera de 10-14 heures. Seules de courtes pauses pour la réception du repas sont à envisager, pour profiter au maximum de la lumière du jour. Les dimanches et les jours fériés, les prisonniers auront un minimum de 4 heures de labeur. A côté du travail, l’exercice militaire sans arme sera à mener avec une extrême discipline. Les exercices encadreront le début et la fin du travail. Si la durée du travail ne peut être complètement utilisée, il faut pouvoir étaler le temps d’exercice. Aucun livre n’est toléré. Les

jeux de société sont interdits.... Contre toute incartade à l’ordre et à la discipline, il faudra sévir sans pitié, l’usage des armes ne devra pas être craint. Les punis ne recevront pas de solde..... Dans les années 1938-39, le Fort Zinna devint la plus grande prison militaire de la Wehrmacht. S’y côtoyèrent aussi bien ceux qui refusèrent le service, tels les Bibelsforscher, les objecteurs de conscience, les contestataires d’ordre, les déserteurs, les homosexuels, les soldats coupables d’actes délictueux très graves (des Gauner, brigands) ainsi que les opposants allemands au régime et des centaines de résistants d’Europe. Les détenus condamnés à mort étaient fusillés dans la gravière (Kiesgrube) Süptitzer et dans les fossés côté nord ceinturant le fort. En mars 1941, le Haut-Commandement de l’Armée déclara le Fort Zinna comme centre de contrôle des condamnés, dont la grande majorité était orientée et versée dans des unités de réhabilitation. Cette fonction de Torgau comme station de ventilation des condamnés se trouva amplifiée lorsque fut décidée la création des Feldstraflager I et II. Le Gauleiter Simon trouvait trop de mansuétude dans l’attitude complaisante des juges des tribunaux militaires qui édulcoraient d’après lui, les sanctions à infliger aux incorporés de force luxembourgeois qui refusaient l’assermentation. Il exigea la création d’un Tribunal spécial et demanda que le Reichkriegsrat fût désormais intraitable avec les insoumis. Avec son décret du 2 avril 1942, Hitler fit appliquer de nouvelles dispositions concernant les exécutions de peine à accomplir dorénavant par les coupables : « L’application des peines en temps de guerre doit s’adapter aux variations des besoins de la situation.... Les possibilités de mise à l’épreuve sur le front Est doivent être utilisées plus largement... Des éléments incontrôlables et sans scrupules qui ont cherché à éviter la guerre vont désormais subir une aggravation de leur condition avec une exécution graduée de leur peine. A cet effet, des unités de prisonniers vont être montées dans des secteurs précis d’opération, si possible dans la zone d’action des troupes combattant dans des conditions périlleuses, et employées aux travaux les plus durs à faire. Les sections pénitentiaires militaires (F.G .A.) devront se trouver à moins de 25 km d’un secteur dangereux. Un travail corporel très dur devra y être pleinement assuré. L’accueil dans un tel régiment signifie la privation de liberté. Les soldats concernés disposeront de faible nourriture, participeront aux travaux dangereux et seront soumis à de très lourdes sanctions. Le transfert dans une Feldsonderabteilung est à prévoir lorsque tous les moyens de persuasion et de discipline ont été épuisés.»

En août 1943, la plus haute instance de la justice militaire, le Reichskriegsgericht, s’établit, en raison des bombardements sur Berlin, dans la caserne Zieten de Torgau, où quelque 1400 condamnations à mort seront ordonnées par les arrêts de cette Cour martiale. Du fait de la durée de la guerre qui entraînait une usure morale et des défections de la troupe de plus en plus nombreuses, la direction nazie de la Justice (NS-Justiz) devint plus draconienne pour faire face à l’opposition manifestée par de nombreux militaires. Pour ce faire, le contexte de répression et de terreur cherchait à museler l’individu. Plus d’un million de soldats furent condamnés, plus de 20 000 furent exécutés (pour mémoire, 48 condamnations à mort au cours de la Ière Guerre Mondiale, au temps du kaiser !). Les prisonniers étaient gardés sous d’inhumaines conditions : drill militaire, traitement humiliant, chicaneries, maltraitances avec exercices répartis sur de longues heures, arrêts de rigueur, isolement complet, coups de matraque et réduction des rations alimentaires par ailleurs déjà minimes alourdirent le climat de la captivité. Comme les prisons débordaient, il fut décidé d’envoyer les condamnés au front. L’image des pauvres bougres maltraités, soumis durement à la rigueur militaire du front (cf. récit de Zeller Lucien) visait, comme principale raison, à dissuader d’autres soldats de leur emboîter le pas de la défection. On se servait des condamnés pour leur faire accomplir les tâches les plus dangereuses, la plupart étaient en danger de mort constant. Adversaires du régime, inoffensives natures campagnardes, asociaux, crapules furent jetés dans le même pot de redressement et traités sévèrement. Lorsque le perturbateur (Störer) ne s’adaptait pas à la rigueur, on la ramenait au Feldstraflager où la peine de travaux prenait alors son sens le plus rigoureux qui soit. A côté des truands et des voleurs notoires, les récalcitrants à la servitude militaire qui atterrissaient à Torgau (au Fort Zinna mais aussi au Brückenkopf, le bastion avancé de la forteresse) étaient affectés à la prison militaire en

vue d’une répartition ultérieure dans une Feldlagergefangenenabteilung (F.G .A. = unité envoyée dans un camp militaire de campagne pour prisonniers). Puis, au bout d’un semestre ou d’une année de pressions subies dans une F.G .A . à proximité du front et en fonction de la conduite irréprochable observée chez les candidats lessivés moralement et physiquement par le règlement pénitentiaire, l’encadrement décidait de les orienter soit dans un régiment classique, soit dans une

troupe de réhabilitation (B-Truppe ou Bewährungstruppe).

D’autres étaient dirigés vers un Strafbataillon 500, un bataillon disciplinaire. D’ailleurs si les forçats ne remplissaient pas les exigences imposées à la F.G .A ., on les menaçait d’un transfert au K.Z. Torgau fut la plaque tournante de rassemblement pour des milliers de condamnés que l’autorité judiciaire allait ensuite ventiler vers différents lieux de peine :

- vers le front de l’Est dans des unités de condamnés-forçats, (les dessins de Paul Wilsdorf sont suggestifs),

- vers un Himmelsfahrtkommando (commando sacrifié), pour mater l’insurrection de Varsovie par exemple,

- vers un retour des forçats les plus irréductibles au camp de punition de la Wehrmacht (Feldstraflager),

- vers un centre de réclusion criminelle (Zuchthaus) en vue d’y purger leurs travaux forcés,

- vers le lieu de leur exécution, en solution ultime.

Après guerre, les Soviétiques utilisèrent le fort Zinna comme camp spécial n° 10 dans la nomenclature de

l’Archipel du Goulag, Ndr.

HISTORIQUE DES UNITES DE MISE A L’EPREUVE DES ARMEES NAZIES

- rétablissement du service militaire obligatoire, loi militaire du 21 mai 1935,

- création en 1936 de sections spéciales (Sonderabteilungen) pour des éléments disciplinairement difficiles,

- versement des fortes-têtes irréductibles en camp de concentration (Sachsenhausen) en novembre 1937,

- décret du 17 novembre 1939 de Goering instituant la création de camps disciplinaires (Straflager).

La mise à l’épreuve devait éviter que le fait de purger une peine permette à des individus sans honneur ou à des lâches d’échapper au front.

- sur ordre d’Hitler, en mars 1940, création d’un Kommando de braconniers Orianienbourg connu plus tard sous le nom de Formation spéciale Dirlewanger qui s’illustra par d’innombrables crimes sur les théâtres d’opérations où elle fut engagée.

- création le 12 mars 1941 d’une unité de mise à l’épreuve 500 (Bewährungstruppe 500),

- création d’une catégorie de prisonniers-soldats expédiés en Norvège du Nord, avec des marches de la mort effectuées sur plus de 500 km dans la nuit polaire, le fameux Kommando Wiking. Les 2 000 détenus, envoyés pour fortifier pour le compte de l’Organisation Todt les côtes de Laponie, provenaient des camps de l’Emsland (cf. récit de Schmidt Adolphe). A l’aller, les détenus durent marcher avec leur paquetage dans des conditions qui rappelleront les « marches de la mort » de 1945, et le régime de ces camps était assez voisin de celui des KZ.

- A la fin de 1942, l’ensemble des camps se vit muter sur le front de l’Est, à nouveau dans des conditions telles que l’un au moins perdit en route 75 % de ses effectifs.

- création en septembre 1942 d’une unité de condamnés civils 999 (Bewährungstruppe 999), peu fiables.

- création d’une Mise à l’épreuve spéciale (Sonderbewährung) concernant des condamnés à mort, soumis durant trois mois de probation à l’épreuve surhumaine de combattant de l’extrême (Méthode Damoclès, autorisée par Keitel), sinon ils étaient remis dans leurs cellules aux fins d’exécution.

(Sources Le Patriote Résistant, Jean-Luc Bellanger).

DESCRIPTION DU FORT ZINNA

Joseph Zingraff : « J’ai atterri au Fort Zinna de Torgau en Saxe. C’était l’archétype de la prison militaire, une forteresse à la Vauban entourée de douves impressionnantes, une terreur pénitentiaire de la Wehrmacht. La répression judiciaire imposait le drill aux insoumis et réfractaires qui refusaient de se soumettre à l’autorité militaire allemande. « Ici, me dit un gardien, on va vous mettre au pas grâce à notre rééducation hautement suggestive de la Disziplin ! » A chaque instant, on nous serrait la vis. Nous étions littéralement coincés entre quatre murs. Un des sévices consistait à vous asperger le dos à l’eau froide, puis de vous battre avec la schlague. La chemise mouillée accentuait la douleur des coups assénés. La promiscuité, je sais ce que cela veut dire ! »

Paul Wilsdorf : Avant d’aller au pas de l’oie à la cuisine le matin, on vérifie la propreté des gamelles qui rouillent à chaque utilisation. Il faut prélever une poignée de sable et se mettre à polir à toute vitesse le récipient avec cet abrasif. Un liquide baptisé plat unique, un ersatz de café et deux tranches de pain assorties de margarine de la taille d’un morceau de sucre constituent le menu de la maison. Le lendemain, le réveil a lieu vers quatre heures, dans l’obscurité. L’appel se passe le matin devant le grand bâtiment sous l’éclairage des projecteurs. Très souvent, le nombre des présents ne concorde pas avec le comptage. Après la réception du petit-déjeuner, les hommes sont ensuite répartis en commandos :

- Muna = Munitions Anstalt (usines de munitions)

- EVM =Ersatzverpflegungsmagazin (magasin complémentaire de nourriture). »

NOURRITURE

Clément Mertz : « La cuisine était au milieu de la prison, tous les déplacements s’exécutaient au galop et l’on devait toujours, avec le même empressement, courir récupérer la soupe –die Wassersuppe- et lorsque nous nous retrouvions sur nos châlits, la moitié du contenu de la gamelle avait disparu, perdue dans notre précipitation imposée. On assaisonnait nos soupes avec des orties que l’on avait ramassées en cours de route. C’était bon après tout. Au repas du soir et dans nos lits, les punaises (Wanzen) se rappelaient à notre bon souvenir. On avait des cloques plein la tête et sur tout le corps. Nos coups de griffes provoqués par les irritantes démangeaisons zébraient notre corps amaigri. Tout sentiment philanthrope devait disparaître en nous : telle était leur loi, il fallait avoir un mental de bête inhumaine. Nos journées se passaient à élaborer fictivement des repas gargantuesques, chacun s’échinant à apporter une variante du menu proposé comme dérivatif de discussion. Comme le supplice de la carotte insaisissable placée devant la tête de l’âne pour le faire avancer, l’évocation mirifique nous laissait désemparés et encore plus affamés. Je racontais à mes camarades de chambrée comment ma mère fabriquait du pain blanc. « Oh ! Vous savez, il était rond comme une roue de carrosse, croustillant encore trois jours après. »

L’eau nous venait à la bouche. Un ami surenchérissait en parlant des soupes aux légumes, crémeuses à souhait. Chacun y allait de son mets préféré : rôti de bœuf rissolant dans des sauces onctueuses, poulet au riz, lapin à la sauce brune. «Les gars, vous oubliez à la Kirb (fête patronale) les gâteaux, les tartes maisons ou les fruits en conserve ! » On fantasmait devant nos tables vides. »

EXECUTIONS

Joseph Zingraff : « J’ai assisté à de nombreux pelotons d’exécution. La fusillade d’un jeune me revient sans arrêt en mémoire. « Pitié, libérez-moi » suppliait-il . Le pauvre garçon, il me l’a dit en sanglotant, n’avait rien à se reprocher. Il me semble avoir vu comme une colombe quitter son corps au moment où il s’affaissa sous les balles. Le chemin de retour vers les cellules est long. Des pensées funèbres et la cruelle vision en direct de la mort doivent aux yeux de nos bourreaux nous faire changer d’avis ! Les rumeurs les plus fatalistes allaient bon train. Les gardiens sarcastiques évoquaient insidieusement Halle an der Saale où avaient lieu les séances de décapitation et de guillotine ! La forteresse, die Festung, était l’instrument idéal imaginé par la justice militaire pour uniformiser dans le moule rééducatif la gente rebelle captive et ruiner leur indépendance d’esprit... »

Clément Mertz : « A Torgau, je dus assister à deux pendaisons spectaculaires et à six exécutions. Le lieu des drames se situait dans la carrière de sable. C’était à chaque fois un événement effrayant et effroyable. J’étais à dix mètres du lieu d’exécution de ces crimes. Une indicible peur m’étreignait. Epaules voûtées, mes compagnons d’infortune installés aux premières loges se tassaient de saisissement. L’écho renvoyait fortement les coups de feu qui claquaient et la victime s’affalait, la poitrine auréolée de rouge. Des nuits blanches, ponctuées de cauchemars sans fin, meublaient notre pitoyable univers. Nos bourreaux voulaient à tout prix nous impressionner en espérant notre revirement, cela laissait en nous un profond malaise avec l’angoissante question qui rongeait l’esprit : à quand notre tour ? Le plus difficile à supporter, c’était de voir les pauvres pendus gigoter encore par soubresauts après l’ouverture de la trappe rudimentaire. La fusillade faisait plus vite son œuvre de mort. Ce sort était tout spécialement réservé aux évadés. Il fallait des exemples sanglants pour éviter de nouvelles tentatives. Je vais vous citer le cas de deux malheureux adjudants qui furent fusillés, alors que, pratiquement sauvés ils avaient réussi à franchir le fossé d’eau profond de 6 mètres et large de 4. Ayant atteint le dernier parapet, c’est là qu’ils furent repris par la gendarmerie – des policiers enjolivés avec leur fameuse plaque d’acier sertie au cou, nous les appelions les chiens-de-chaîne, (die Kettenhunde).... »

Ludwig Bauman, déserteur allemand de la Kriegsmarine : « On nous poussait les matins d’exécution devant les fossés des remparts ou dans la gravière pour assister à la mise à mort en direct des condamnés. Après le tir en règle du peloton fort de dix têtes, nous voyions les malheureux s’affaisser, noyés de leur sang. Nous ne sommes souvent qu’à vingt mètres d’eux. J’ai toujours fermé les yeux. Comme pour d’autres déserteurs, il me faudra porter les habits des fusillés, certes réparés par un petit bout de tissu devant et un plus gros rapiéçage à l’arrière.»

VIE QUOTIDIENNE AU FORT DE ZINNA

Paul Wilsdorf : « J’éprouve de la difficulté à lever la jambe dans les bottes de laçage (Schnürstiefel), des lourds machins. Les bottes de palefrenier, déformées par les pieds de nombreux détenteurs précédents, provoquent la formation d’ampoules au talon. Le cuir épais rend ces bottes indestructibles ! Dans le périmètre de la prison le pas de l’oie est obligatoire. Durant le trajet au pas cadencé vers la Heeres Muna, le silence est de rigueur. Le parc forestier cache sous ses frondaisons des bunkers et une voie ferrée. Habillés avec nos treillis ramenés dans nos musettes, nous formons une chaîne humaine pour transporter les caissettes de munitions stockées par piles dans un bunker vers les wagons. Les mains enflent, car les anses attaquent la peau des doigts. Il n’est évidemment pas question de ralentir la rotation infernale. L’infanterie kommando rentre fourbu le soir. A Fort Zinna, nous sommes repris en mains à la fois par le circuit de réception du repas, par la harangue de Hagendorn, par le comptage truffé d’erreurs d’addition des prisonniers, le tout sous la pression constante de séances d’engueulades sans relâche.

Ce n’est pas un pensionnat de jeunes filles : discipline, qualité du travail, propreté, comportement permettent de « juger » les condamnés et savoir s’ils sont mûrs pour partir dans les bataillons de réhabilitation. Après le « service intérieur », je passe dans le commando de l’artillerie. « Il faut charger des obus de 150 mm sur de petits engins électriques appelés « lézards » Tous les matins, nous nous lavons à toute vitesse à un grand bassin en béton ; deux fois par semaine, la

compagnie S est envoyée aux douches dans le nouveau bâtiment. Puis je suis envoyé dans un nouveau commando qui décharge un train entier qui vient de Russie. Les wagons contiennent de la ferraille et surtout des munitions récupérées, des obus et des bombes à ailettes de mortier, souvent encore dans leurs caisses couvertes de boue. Ces munitions sont jetées sans ménagement sur le sol à partir des wagons. Ensuite, le 9 juillet 1943, je passe dans une baraque en bois, l’Ausweichbarake. Elle est occupée par 192 hommes, nous y sommes encore plus à l’étroit. Il faut empiler nos gamelles sur trois rangs superposés. Un désavantage évident est l’absence de WC remplacés par deux tinettes placées près de la porte et répandant un parfum peu discret. »

A LA MUNA, A L’USINE DE MUNITIONS DE TORGAU.

Joseph Zingraff : « Le travail à la fabrique de munitions était éreintant. Je sabotais tant que je pouvais. Je suis même arrivé à mettre du sable dans les boîtes de graissage des wagons, malgré une surveillance très sévère.»

Clément Mertz : « Chaque matin, au pas de course, nous devions cavaler dans un chemin malaisé, sablonneux. Des grains de gravier incommodes râpaient nos pieds et provoquaient de tenaces ampoules. Il nous était interdit de marcher sur la terre ferme des bas-côtés, réservée aux personnels civils et à la garde. Celui qui sortait du chemin avait droit à la matraque ou à un coup de crosse. Après un trajet long de trois kilomètres, nous arrivions dans l’usine de munitions où il nous fallait stocker ou charger des obus de 150. Mais quel trajet ! « Vormarsch, zurückmarsch ! » Arrivés sur les lieux du travail, nous étions déjà épuisés et il restait 10 heures de besogne exténuante à accomplir. Au démarrage de la journée, on nous distribuait du Kommissbrot, un petit pavé à partager en six. Chaque miette était soupesée sous l’œil enragé des affamés. Gare au mauvais partage de la brique de pain ! On espérait pouvoir la savourer le plus longtemps possible mais déjà durant le trajet, tout était englouti. Au pas de course, chacun de nous fourrait sa main dans la poche pour en retirer chaque fois une boulette précieuse. Il fallait tenir avec ça jusqu’au soir, au moment où on intégrait les baraques. »

Paul Wilsdorf : « A la Muna, je vais à nouveau au commando d’infanterie. Au cours d’une pause, un homme me dit qu’un autre Alsacien se trouve dans un commando voisin. Il m’amène à un nouveau wagon juste à côté de ceux que nous chargeons. A l’intérieur du wagon je rencontre un garçon du même âge que moi, Joseph Zingraff. Il a les cheveux bruns et un regard candide sous d’épais sourcils. Contrairement à la majorité des détenus, il a des traits réguliers.

Je lui demande :

- Tu es Alsacien ?

- Non, Lorrain. J’ai été condamné parce que je ne veux pas être soldat dans cette armée. Je suis Français. Un sous-officier entre alors dans le wagon, me dévisage et hurle : « Qu’est-ce que tu cherches ici ?

- L’infanterie commando.

- Tu n’es pas de mon commando, toi... Si je te reprends à faire la conversation, comme une bonne femme au marché, tu vas avoir des ennuis... Fous le camp, Gauner (bandit). »

La semaine suivante débute par un Ari Kommando. Il s’agit de porter du bunker au wagon ces mêmes obus (véhiculés précédemment par les lézards) d’un poids d’une cinquantaine de kilos, mais cette fois sans le fardier électrique. Le travail est organisé de la façon suivante : deux hommes soulèvent la caisse et la posent sur l’épaule du porteur qui l’apporte au wagon, dans lequel deux hommes se saisissent du fardeau et le rangent. Pour adoucir la rudesse de contact, nous plions en quatre la veste du treillis pour en faire une sorte de coussin. Vers midi, l’équipe commence à faiblir, mais les engueulades du sous-officier maintiennent l’activité à un niveau appréciable. D’autres essayent de porter les caisses en les tenant devant eux à deux mains pour ne plus écorcher leurs épaules. Mais ce système les fatigue rapidement. Le temps n’a plus l’air d’avancer. Je termine la journée sur les genoux. Le 15 juillet, tous les occupants de la baraque sont envoyés à l’infirmerie pour un prélèvement de salive. Le soir nous apprenons que nous sommes tous porteurs de bacilles de diphtérie. Personne n’est autorisé à

sortir, aussi bien pour aller au travail que pour réceptionner les repas... » Ndr : Tombé gravement malade pour cause de dysenterie, Paul Wilsdorf est transféré au Wehrmachts Reserve-lazarett d’Eilenburg, et revient le 1 er octobre à Torgau. « Le lendemain on nous communique officiellement la constitution de la Feldstrafabteilung 20 dont le Fort Zinna fournira la compagnie S. Le 10 octobre c’est le départ pour la Russie, avec un arrêt d’un mois à Glatz. »

1er SEJOUR D’UN MOIS DANS LA FORTERESSE DE GLATZ POUR JOSEPH

Paul Wilsdorf : « Le 10 octobre 1943, la compagnie S (en fait c’est la Kpie E, Ndr) franchit pour la dernière fois au pas de l’oie le grand portail du Fort Zinna. En pleine nuit nous débarquons dans la petite gare de Glatz. Notre colonne s’écoule comme un troupeau de bétail, harcelé par les sous-officiers et se dirige vers un quartier éloigné du Donjon. Elle fait halte dans la zone fortifiée du Schäferberg, aux petites casernes miteuses dont les fenêtres sont garnies de barreaux rouillés....

L’après-midi, nous sommes alignés devant notre caserne. Le lieutenant Kinder, sec et maigre, le visage rude et ridé, s’avance à grandes enjambées, s’arrête brusquement et explose : « Quand j’examine une bande de criminels endurcis comme vous, je suis obligé de me dire que l’armée a été indulgente de ne pas vous châtier radicalement. Mais si vous comptez sur une faiblesse de ma part, vous vous trompez. J’ai été nommé chef de la S. Kompanie pour vous mater, pour écraser toute velléité d’insubordination et, croyez-moi, je vais vous injecter de la discipline sous haute pression. Les plus mauvais seront impitoyablement éliminés, sans la moindre hésitation ».

Le lendemain, une nouvelle répartition place Joseph Zingraff dans la même cellule que moi. Il vient du village de Seingbouse près de Saint-Avold, il est apprenti-boucher. Nous décidons de parler français lorsqu’il n’y a pas trop de gens autour de nous. Je lui dis que j’ai été puni de six ans de travaux forcés.

-J’en ai pris plus du double, quinze ans pour avoir refusé de prêter serment. »

DESCRIPTION DE LA FORTERESSE DE GLATZ

Joseph Zingraff : « A la forteresse de Glatz, c’était le cirque ! Il nous fallait monter puis descendre les escaliers sous les jurons et la schlague de nos gardes pète-sec employant à notre encontre un vocabulaire de mécréant. La sévérité régnait dans les sinistres murs. Les surveillants brutaux avaient libre main pour sévir. Très électriques, ils nous abreuvaient de sarcasmes et déchargeaient à l’excès leur colère sur les prévenus : du sadisme sans frontière ! »

Paul Wilsdorf : « Nous débarquons dans la petite gare de Glatz. La ville est construite pour la plus grande part sur des pentes raides. Un peu en dehors de la ville, notre chemin monte vers une masse sombre,

une sorte de piton rocheux : un portique surmonté d’une inscription « Glatz

une sorte de piton rocheux : un portique surmonté d’une inscription « Glatz

Donjon », puis un tunnel taillé dans la roche nous laissent passer.

Partout des grilles robustes... Nous avançons lentement dans le noir...

Nous sommes dans la « cave de l’arrivée », il y a des cellules tout à fait acceptables dans cette forteresse de Glatz, un bijou de l’architecture militaire du Vieux Fritz ! Le lendemain un sous-officier râblé nous fait sortir. Arrivé à la moitié de l’escalier, il hurle... puis un nouveau rugissement : « Je vais vous apprendre à sortir sans les Pisselbomben (tinettes), tas de cochons. A plat ventre ! Nous nous aplatissons sur les marches. « Cherchez les tinettes, au pas de course ! » Nous fonçons vers le bas, dans l’escalier mal éclairé. « A plat ventre ! » Cette fois, il faut faire des acrobaties pour ne pas se casser les os sous les imprécations du sadique. Quatre gars empoignent les deux tinettes, hautes d’environ un mètre.

Des giclées d’urine s’en échappent à chaque marche, répondant une sacrée odeur. Dans la cour, sous l’éclairage rougeâtre du matin, nous nous livrons à plusieurs séances de « A plat ventre ! Debout ! Rampez ! » etc...

Puis alignés dans la grande cour sur trois rangs, nous attendons, interminablement... Après l’enregistrement, nous recevons une couverture, un essuie-main, une cuvette, une gamelle et une cuiller-fourchette pliante en aluminium, nous sommes conduits à une nouvelle cave d’arrivée... Les pensums vont continuer avec de nouvelles séances de course, de plat ventre dans le sens de la descente de l’escalier avant de passer chez les tondeurs et ressortir avec une tête de vrai bagnard. Le soir, notre section de « nouveaux arrivés » est enfermée dans une galerie débouchant à l’air libre par une grande ouverture garnie de barreaux (photos ci-dessous). L’absence de vitres facilite l’aération. Le lendemain, après quelques séances de « à plat ventre » nous sommes introduits dans une petite cour, afin d’écouter la harangue d’un Feldwebel : « Si vous vous conduisez mal, ce sera l’enfer. Pour être à nouveau des soldats libres, il faudra de toute façon passer des épreuves... » Les murs massifs répercutent la voix tonitruante du Feldwebel. Pour lui, la victoire finale est certaine malgré les dures épreuves qui exigent de tous un sacrifice total.

Après une journée d’exercices éreintants, les hommes se précipitent sur leur cuvette pour chercher l’eau et se livrent à une grande toilette. Le soir les discussions reprennent entre détenus.

« Ce qui nous attend, ce sont les compagnies de punition. Les forteresses ne servent qu’à mettre sur pied ces unités pénitentiaires de campagne (les FGA, Ndr).

- Beaucoup d’hommes y laissent leur vie », continue l’un des gars.

La vie à Glatz semble supportable, à part un détail : l’absence de W.C. ... Il faut utiliser les tinettes et faire nos besoins en public.

L'absence de papier est peu hygiénique. Nous utilisons un peu de paille des paillasses. Les récidivistes ou non sont répartis ensuite dans des compagnies. On m’enferme dans une cellule de grande taille. Les passages entre les châlits sont d’une largeur suffisante, la peinture blanche est propre et l’ordre règne. Rien ne traîne...

Au retour de l’infirmerie après ma piqûre contre le typhus, je retrouve la cellule remplie de ses occupants qui écoutent religieusement la bonne parole du Stubenälteste, le plus vieux de la chambre qui fustige les prisonniers en les traitant de mauvais soldats. Il prend une gamelle, (elles sont pourtant toutes étincelantes de propreté) :

« Qu’un être civilisé puisse bouffer dans ce truc qui ressemble à une auge me coupe le souffle. Je me refuse à croire que vous êtes des soldats. »

Tout comme le Feldwebel, l’ancien, nommé à ce poste pour ses aptitudes de dompteur, fait régner l’ordre, la discipline et le dévouement à l’Allemagne nationale-socialiste. Construire un lit avec les plis réglementaires, briquer sa gamelle, travailler durement dans le Batterienkommando (y défaire les batteries usées, en extraire les languettes de laiton, l’enveloppe de zinc), supporter les réprimandes, les chicaneries sans fin, tel est l’aperçu des quelques tâches qui cherchent à conditionner les rebelles à l’ordre public dans le but évident de les réintégrer dans la grande communauté de combat. »

Qu’est-ce qu’une FELDSTRAFGEFANGENENABTEILUNG ? une F.G.A. ?

Les sections de prisonniers punis de travaux forcés de campagne, -F.G .A . - , furent introduites en 1942. Tous les prisonniers, qui avaient failli militairement parlant et qui, de ce fait, avaient écopé d’une punition de prison supérieure à 3 mois, ne la passaient plus dans les prisons de la Wehrmacht, car la règle prévoyait une implication immédiate dans les F.G .A . en raison tout simplement d’une surpopulation captive et des pertes élevées sur le front de l’Est ! Déjà en mars 1943, il existait 19 F.G .A. qui furent toutes sans exception impliquées sur l’Ostfront. Leur nombre grimpa à 22. Les F.G .A. mobilisèrent deux fois plus de prisonniers que les unités de réhabilitation au front.. Une F.G .A. comprenait 5 compagnies, dont trois (A,B,C,) regroupaient les détenus qui relevaient de peines de prison (Gefängnis), une (D) qui recensait les hommes punis de peines de camp (Straflager) et la dernière compagnie (E) qui rassemblait les détenus condamnés aux travaux forcés en centre de réclusion (Zuchthaus). Joseph Zingraff était dans la compagnie E, Feldpostnummer 14373 F. Les punis des F.G .A. furent employés comme troupes de génie ; en règle générale, ils étaient non armés et vivaient souvent dans des conditions extrêmement dangereuses. Installés dans des contrées infestées de

partisans, les détenus posaient les mines ou déminaient les terrains, construisaient des routes et des positions de défense, creusaient des tranchées, installaient des rangées de barbelés : c’était ce qu’on appelait la Dreckarbeit, le sale boulot. Ils obtenaient le strict minimum de nourriture. Consigne était donnée à l’encadrement de rabaisser leur superbe et de les rapetisser (kleinkriegen). Après 3 à 9 mois de présence dans une F.G .A., un condamné qui avait fourni les preuves d’une bonne conduite pouvait bénéficier d’un exeat : il basculait alors dans une unité de réhabilitation (Bewährungseinheit). Mais ces heureux lauréats ne gagnaient pas au change, car on les envoyait dans des commandos avancés qui risquaient gros face à l’ennemi ; on les utilisait dans des patrouilles absurdes ou bien dans des déminages éprouvants placés sous le feu ennemi. Mais c’était le seul moyen de se racheter pour ainsi espérer retrouver la grande communauté allemande, et pour beaucoup la croix de bois ! (cf. récit de Victor Brettnacher). Dans le cas d’une forte inconduite, les irréductibles repartaient dans un Feldstraflager. Certains d’entre eux, pour s’être éloignés quelque peu de leur lieu de travail par rapport à leur camp de base ou pour avoir volé de la nourriture sous les affres de la faim, voyaient brutalement leur séjour se durcir à la F.G .A., voire pire. « Dans certaines F.G .A ., les détenus étaient affamés de manière méthodique, rapporte un ancien détenu, et lorsqu’un condamné s’écroulait, il était condamné à mort, après une rapide procédure, pour refus de service et exécuté sur place.» Karl Baumgardt de Berlin, rapporte : « Parfois j’ai pu extraire du pain hors des havresacs des cadavres russes ou des fantassins allemands couchés décrépits sur le champ de bataille. Cette pitance sentait le cadavre. Nous l’avons mangée et le lendemain, nous avions la diarrhée. » Thomas Kryzaniak de la F.G .A . 10 raconte : « Nous étions couchés sous des tentes dans un verger. L’adjudant nous avertit : mange un fruit et tu meurs ! Le lendemain matin, à l’heure du café, un camarade vit une pomme

par terre. Il se baissa pour la ramasser mais lorsqu’il constata qu’elle était à moitié pourrie, il la laissa tomber par terre. L’adjudant vit la scène, prit son pistolet, l’arma et dit au camarade : vous savez que je pourrais vous tuer. Tandis que le camarade acquiesçait, le coup partit ! » Après l’attentat sur Hitler où Himmler devint le chef de l’armée de l’Intérieur (Ersatzheere), la pire des punitions fut l’affectation, à partir de juillet 1944, dans la brigade d’assaut SS Dirlewanger qui fut connue comme l’une des unités les plus sanguinaires à l’Est. On l’accuse fort justement d’avoir massacré des partisans et des insurgés, d’avoir pillé des localités dans lesquelles ils tuèrent de manière horrible des milliers de leurs habitants. Leur maître mort : mieux vaut éliminer deux Polonais de plus que d’en épargner un seul !

La F.G .A . 20 fut diligentée le 1 er octobre 1943 dans le Wehrkreis VIII. Provenant de la forteresse de Glatz, elle fut mise sur pied comme troupe d’appoint du Groupe d’Armées du Centre (Heeresgruppe Mitte). En 1944, l’unité fut mise à la disposition de la 2 ème Armée. En 1945, la F.G .A. 20 fut affectée au Groupe d’Armées Nord en Prusse-Orientale.

DEPART POUR LA RUSSIE

Paul Wilsdorf : « Nous sommes bientôt envoyés à un magasin d’équipement. Tout l’équipement (2 couvertures, treillis, uniforme, linge, 2 paires de chaussures, gamelle...) doit rentrer dans un sac à dos appelé Tornister. Nous réceptionnons des képis transformables en cagoules pour mieux lutter contre le froid finlandais, affirme mon voisin... Chacun d’entre nous s’interroge sur le lieu de destination. Finlande ? Front de l’Est ? France ? Pendant plusieurs jours, il faut charger du matériel sur des voitures à cheval qui font la navette entre le Schäferberg et la gare : d’innombrables caisses, des cargaisons d’outils, en particulier des scies et des pioches, des haches, des pelles.

Le 10 novembre au soir, la compagnie du F.G .A. 20 se rend dans une église pour un bref culte

Le lendemain nous partons pour la gare à la nuit tombante. Sur les wagons que nous longeons, derrière un petit cadre grillagé l’inscription : Destination Reschitza. Cette ville se trouve à l’ouest de Gomel, entre le Dniepr et un affluent, le Pripjet. Après la traversée des gares de Lodz, de Varsovie, une halte a lieu plus tard à la jonction des réseaux russes et polonais. Dans le wagon inconfortable et mal éclairé, où le poêle est poussé au rouge, les prisonniers entament des séances de chants classiques et typiques de leurs régions d’origine.

Le 13 novembre, nous arrivons en vue de Minsk. Après un voyage d’une semaine dans les profondeurs du pays où nous avons côtoyé nombre de trains dynamités au bord des voies, passé sur la Berezina et craint les attaques de partisans, nous dépassons Bobrouisk. Le danger y est présent, car le long de la voie apparaissent des bouts de rails tordus, puis des wagons renversés et même une locomotive couchée sur le côté. Les partisans ont beau faire, ils disparaissent sans qu’il soit possible de les poursuivre. Nous approchons à vitesse très réduite de quelques maisons en flammes. L’une de celles-ci est une scierie. Nous sommes envoyés au dépôt de bois pour charger ce qu’il est possible de sauver de ce précieux matériel. Le lendemain dans l’après-midi, le convoi s’arrête dans une petite station entourée de pins, loin de toute habitation. Un écriteau indique Staruski. Des planches sont posées entre les wagons plats et le sol pour décharger les

voitures hippomobiles. Les cargaisons de caisses s’empilent en blocs géométriques sur la terre boueuse. Avec quelques hommes je suis envoyé à une petite baraque en rondins symbolisant vraisemblablement la gare. Un sous-officier y discute avec un vieux Russe, aux cheveux et à la

barbe gris, vêtu de haillons informes et crasseux. Ses pieds et le bas de ses jambes sont entourés de chiffons maintenus en place par des lanières d’écorce de bouleau, un peu comme en portaient nos ancêtres les Gaulois et les Francs... Les chiffons et les lanières sont couverts

d’une gangue de boue grisâtre encore humide. Je regarde cet homme encore plus misérable que nous. Il jouit tout de même de la liberté qui nous manque... La conversation en russe avec le

sous-officier dure longtemps. Le Russe disparaît quelques minutes et revient avec une voiture de construction légère et de moins de deux mètres de long, attelée à un petit cheval couvert de poils longs et épais. Le système d’attelage comporte l’arceau au-dessus du cou du cheval (cf. dessin d’un panjewagen). Le tout est délabré et curieusement rafistolé. Nous chargeons quelques caisses sur la carriole et partons à pied à travers la forêt par un chemin où nous nous enfonçons dans la boue jusqu’aux chevilles. Dans la nuit nous arrivons à un village du nom de Tserp. Après une longue attente, on nous loge dans une grange à claire-voie, dont la paille représente notre nouveau lit.

DANS LES MARAIS DU PRIPET

Dans les marais du Pripet, sur notre premier chantier de construction de Knüppeldämme (chaussée de rondins), nous avons assemblé des troncs

à proximité d’un tracteur à chenilles russe. Pour accéder à ce chantier, nous avons dû emprunter, après le village de Staruski, un chemin boueux sur quelques kilomètres qui serpente dans une forêt de pins aux troncs élancés. Le sol sableux est si mou que les rares camions qui s’y aventurent, s’enlisent. La piste du Pripet va devenir un grand axe stratégique à l’avenir, et supportera un trafic considérable, dès que nous aurons amélioré les passages difficiles par la construction de chemins de rondins. »

LEÇON D’ABATTAGE D’ARBRES SUR LA ROLLBAHN ET LEUR PORTAGE

Paul Wilsdorf : « Arrivés sur le piste (rollbahn) du Pripet, nous y effectuons des travaux d’amélioration, surtout dans les vallons humides ou sur du sol au sable non consolidé. « Vous allez me couper des arbres bien droits, de vingt-cinq centimètres de diamètre au moins, dit Glombic le sergent. Le sous-officier Effinger explique : « il faut faire une entaille à la hache du côté où l’arbre doit tomber. » Le maniement de cet outil s’avère difficile, et trois hommes s’y essayent avant que l’entaille en question prenne une forme acceptable. Lorsque l’entaille est large d’un peu plus de cinq centimètres, on attaque à la scie du côté opposé. Comme les haches, les scies sont de grande taille. Deux hommes la font aller et venir d’un côté à l’autre, avec des à-coups impressionnants. La progression est lente. « La scie coince ! » constatent les scieurs. Elle finit par se bloquer. Les sous-officiers regardent perplexes la lame qui refuse de bouger. « Idiots ! Le trait de scie est courbe. Il n’y a personne ici qui connaisse ce travail ? » demande un sous-officier. Un prisonnier d’une quarantaine d’années, les dents gâtées et le menton en galoche, est prêté par un autre groupe. « Tire régulièrement sur ta poignée, dit-il à son coéquipier avec un bel accent bavarois. Plus

régulièrement, nom de Dieu ! Ne pousse pas sur la scie ! Jamais ! Seulement tirer ! »

La scie s’enfonce rapidement dans le bois. « Attention, fait le spécialiste. Reculez ! »

On entend quelques craquements secs, le pin bascule lentement, puis s’abat dans un grand fracas. Le tronc est ébranché et coupé à quatre mètres cinquante. Pour transporter le rondin ainsi obtenu, trois hommes soulèvent l’une des extrémités, sous laquelle viennent se placer deux porteurs, le

tronc reposant sur leur épaule, puis la même opération est répétée pour l’autre extrémité.

Les quatre porteurs se mettent en route à petits pas, en faisant des détours pour éviter les souches et les trous. C’est mon tour de participer au portage. Le poids écrase l’épaule et, à chaque pas, il faut tenir compte des mouvements des autres. Nous évitons autant que possible les inégalités du terrain car la charge doit être répartie également sur les quatre épaules. Arrivés à destination au bord de la piste, les hommes qui se trouvent de l’un des côtés opèrent un mouvement de rotation de la tête et des épaules pour que tous se retrouvent du même côté du tronc sans cesser de le porter. Puis l’un des hommes crie : « Schmeiss weg! Jetez!» Au mot «weg», le tronc est envoyé d’un

vigoureux coup d’épaule sur le côté et heurte le sol avec un bruit sonore, rebondit et s’immobilise. Le Bavarois nous instruit : « Bien synchroniser les mouvements sinon il y aura des jambes

cassées. Et envoyez le tronc le plus loin possible. » La fatigue gagne progressivement les travailleurs, aux épaules de plus en plus mouillées par les troncs, mais le rendement reste acceptable, grâce aux engueulades énergiques des sous-officiers, à l’affût du moindre signe de

relâchement. Les porteurs passent en peinant et en se bagarrant... Enfin retentit l’ordre tant attendu de l’arrêt des travaux. Le matériel est vérifié et nous repartons pour Tserp en

pataugeant dans la boue. J’ai les pieds mouillés par l’eau glaciale filtrant à travers les coutures des chaussures. Il fait nuit maintenant, et devant notre grange un grand feu projette sa clarté rougeâtre. Chacun essaye de se faire une place dans le cercle qui l’entoure pour se réchauffer et se sécher un peu... Le bas des pantalons fume, mais nous sommes transis. Le chef de chambrée, Peter Schäfer, procède à la distribution (de la nourriture), activité suivie d’un œil critique et méfiant...

EN DUO AVEC JOSEPH ZINGRAFF

Après une deuxième nuit passée dans la grange toujours aussi froide et humide, on remanie la distribution des groupes, et je me retrouve avec Joseph Zingraff, dans le groupe du sous-officier Krietsch, un Autrichien aux cheveux bruns, aux épaules tombantes et à l’air méfiant. Sur le chemin vers le chantier de la Rollbahn, Joseph me demande :

- Porter est plus fatigant. Nous ne savons pas scier. « Qu’est-ce qui est mieux, porter des troncs ou les scier ?

- A part le Bavarois, qui a fait la démonstration hier, personne ne connaît ce travail. Si on s’y prend d’une façon intelligente, ça doit réussir. Nous allons devenir les spécialistes de la scie » analyse Joseph. Arrivés au chantier nous sommes chargés de placer les rondins de quatre mètres et demi sur la piste. Le sol est d’abord déblayé et aplani à la pelle, puis les troncs sont placés perpendiculairement à l’axe de la Rollbahn. Un camion tout-terrain léger à six roues motrices est le premier véhicule à passer sur la partie réalisée de cet ouvrage. Les rondins se déplacent au passage de chaque roue, mais reviennent en place. Il paraît cependant douteux que cette construction résiste longtemps au va-et-vient répété des camions.

Consulté, le Bavarois nous déclare qu’il ne faut pas mettre les rondins directement sur le sol, mais sur d’autres troncs les plus longs possibles et enterrés dans le sens de la piste. Chaque rondin doit être relié par un gros fil de fer aux troncs du dessous. Nous sommes envoyés abattre des troncs dans la forêt. Les premiers hommes désignés pour ce travail tombent bientôt sur les difficultés rencontrées la veille, à-coups puis coincement de la lame de scie. « Donne cette scie », dit Joseph. Au début, nous peinons, le trait de scie étant légèrement courbe. Malgré des à-coups, l’arbre est coupé sans trop de mal. Nous imitons le Bavarois en tenant d’une main la poignée de la scie, et de l’autre le dos de la lame. Ceci permet de mieux sentir si on abaisse ou remonte l’extrémité de l’outil, erreurs qu’il faut corriger. Dans le courant de la journée, nous améliorons régulièrement notre technique et personne n’essaye de nous prendre ce travail réputé difficile. Au milieu de la journée, le travail est interrompu, et en file indienne, nous allons réceptionner un repas chaud amené par une voiture à cheval. Les meilleurs travailleurs reçoivent une seconde ration..... Sur ce, l’oberleutnant Kindler vient nous inspecter et nous indique que certains d’entre nous peuvent racheter leurs crimes par le travail. « Tout sera noté, et il en sera tenu compte ».... Le travail reprend, et les hommes à l’abattage accroissent peu à peu leur rendement. Pour évacuer les troncs qui s’accumulent, on forme de nouvelles équipes de porteurs en retirant aux anciennes un homme sur quatre. Le portage, déjà rude pour quatre hommes, devient infernal pour trois. »

NOTRE 1er LOGIS

Paul Wilsdorf : « De retour à Tserp, notre section a ordre de s’installer dans une maison russe.Celle-ci, une construction ancienne, au bois gris noirâtre raviné par les intempéries, n’a qu’une pièce, mais de bonne dimension, environ six mètres sur huit. Elle semble délabrée et inoccupée depuis longtemps.... La surface du foyer de la cheminée se trouve à plus d’un mètre au-dessus du sol. Quatre fenêtres assez petites éclairent modestement l’intérieur dépourvu de meubles. Le verre des vitres est brisé en de nombreux endroits et les trous sont réparés par des débris de verre insérés entre les morceaux d’origine... De la paille étendue le long des parois constitue une sorte de litière. Pour pouvoir nous chauffer, quelques hommes partent à la recherche de bois. Une partie de la clôture y passe. Comme ailleurs, on appelle cela « organiser » du bois. ... Pour la première fois depuis notre arrivée à Tserp, je dors dans un confort appréciable, au chaud et au sec.... Des planches sont clouées parallèlement aux murs, à deux mètres de ceux-ci, pour empêcher que la paille ne soit entraînée vers la cheminée. Nos sacs, les Tornister alignés le long du mur, les couvertures pliées avec soin en forme de parallélépipèdes, contribuent à l’aspect ordonné de rigueur..... » Lettre de Paul Wilsdorf, accompagnée d’un dessin, écrite au Nouvel An 1989 à Joseph : « Cette vielle maison, Joseph, avait une curieuse cheminée avec une ouverture en accolade, différente aussi bien par sa taille que par le style des cheminées russes de la région.

A l’intérieur de notre logement n° 1, tu reconnaîtras sûrement quelques personnages : on voit tout à gauche le Flieger (aviateur) Schneider qui avait une gueule de loup. Juste à côté Théo Schulting en train de torréfier du mahorka dans la pelle à balayer. C’était un grand type dont les incisives supérieures avaient été cassées lors de son dernier saut de qualification pour devenir parachutiste. Au milieu de la pièce, on voit un certain Unger, assis et occupé à recoudre ses gants.

Tout à droite, Peter Schäffer, le Stubälteste en conversation avec Hoos qu’il n’aimait pas, ce dernier adossé à la perche qui partait du plancher délimitant l’espace réservé à la paille de nos lits pour atteindre le plafond où elle était fixée par une plaque de bois évidée en son centre. » (cf. dessin page précédente)

Paul Wilsdorf : « .... . Joseph et moi travaillons à nouveau à l’abattage des arbres avec un certain Wobedo, qui fait les entailles à la hache et ébranche les troncs. Comme Joseph, cet homme est boucher. Assez fort, avec des cheveux noirs clairsemés, il travaille en silence avec application et s’entend bien avec nous.

La piste déserte ou presque, les premiers jours de travaux, supporte maintenant le passage continu d’unités, en partie à pied, en partie en Panjewagen. Un soldat en uniforme allemand nous jette au passage « Chieskoieno voïnia, guerre de merde ». Quelques véhicules tout terrain se risquent à travers les zones sableuses mal

consolidées où nous construisons les chemins de rondins. Les soldats nous regardent avec curiosité, devinant que nous sommes prisonniers. « On devrait recevoir des cigarettes de ces types », dit Chana, le Viennois maigrichon. Le soir, alors que nous quittons le chantier, une file de soldats arrêtés le long du chemin, nous regarde passer. Sans un mot, ils nous distribuent des cigarettes. De nombreux prisonniers, écrasés par le travail, les épaules mouillées par le portage des troncs, font pitié à voir. Chemin faisant, nous recevons ordre de ramasser du bois mort pour le chauffage..... Arrivés à Tserp, nous nous mettons en rang pour une fouille destinée à la récupération des cigarettes. Le succès de cette opération est maigre, parce que les prisonniers ont placé les cigarettes à l’intérieur du caleçon. On fouille les poches, puis on nous ordonne de défaire les guêtres.... Dans les poches des détenus, la fouille, à défaut de tabac, fait apparaître des morceaux de scie, dont l’acier permet de fabriquer des couteaux très prisés.... »

JUGEMENT SUR LA CONDUITE DES PRISONNIERS

Paul Wilsdorf : « Le sous-officier Krietsch, notre chef de groupe, entre, l’air tracassé. « Il faut que je donne des notes à chacun. Pour le jugement, vous savez. » Les prisonniers se regardent, ennuyés. Ils avaient complètement oublié cet aspect des choses. « Alors, continue le sous-officier, je ne connais presque pas mes hommes, et pour ce qui est de leur travail... Vous allez me dire qui travaille le mieux dans mon groupe. » Personne ne répond.

« Il m’en faut au moins un, le meilleur. Qui est-ce ?

- C’est Wilsdorf, dit Hasse.

- Bon, eh bien, ça en fait toujours un. Et qui encore ?

- Zingraff.